Cake de Prunas, Nueces y Dátiles

13 julio, 2018

España sigue perdiendo a sus judíos

15 julio, 20182100

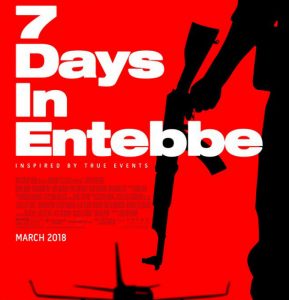

Violencia sin alma: Rescate en Entebbe

El cine puede ser un vehículo para trasmitir creencias contrarias a las propias. Pero antes que ser ideología el cine debería ser, primero que nada, cine. Dejamos a discreción del lector decidir si a Rescate en Entebbe le corresponde el calificativo de buena película, no sin antes explicar nuestro propio punto de vista

Juan Carlos Urbáez M.

Cuando se anunció el inminente estreno de Rescate en Entebbe del brasileño José Padilha (título original: 7 Days in Entebbe), fue inevitable anticipar la polémica que levantaría por el tema político y su potencial enfoque artístico. Padilha nos ha dado películas en que la acción se mezcla con intentos de reflexionar sobre la condición humana, como el remake de RoboCop en 2014. Asimismo, dirigió Tropa de élite 2 (Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro), que toca el tema de la corrupción en la lucha contra los carteles de la droga de Brasil, y algunos capítulos de la serie Narcos. Por su experiencia y su estilo, a Padilha también lo consideraron para la dirección de The Wolverine (2013), que acabó realizada bajo la firma de James Mangold. Al menos a priori, la película prometía ser bien entretenida.

Valga decir que un filme como documento artístico no tiene que ser malo de por sí cuando asume una posición controvertible, discutible y hasta errónea desde el punto de vista de las preferencias culturales e ideológicas que profesen los diversos públicos. Entre gustos y colores no hay nada escrito: un panfleto puede ser una obra de construcción admirable desde el punto de vista estético. Sin embargo, García Márquez, socialista convencido durante toda su vida, refiere en El olor de la guayaba que no todos logran abordar el tema político sin que termine saliendo un bodrio (creo no estar parafraseando la expresión exacta). En tal sentido, el fallecido y laureado escritor del boom latinoamericano cita a Neruda como autor que bordea lo político con calidad indiscutible, y hace –merecidamente– añicos al realismo socialista soviético. El arte no debería servir a nadie más que a sí mismo y al espíritu humano.

En instantes en que el movimiento BDS hace de las suyas para influir sobre decisiones como la suspensión de partidos amistosos de fútbol en Israel, continúa echándose mano de los medios audiovisuales con el objeto de profundizar la desinformación de un público demasiado remoto para comprender de primera mano lo que en realidad puede estar sucediendo en ese sector de Medio Oriente. Sería más o menos como pedir que los habitantes de ciertos países de Europa se hagan una idea de los acontecimientos en pleno desarrollo en nuestra Venezuela a partir de lo que declaran los dirigentes del partido político español Podemos. El problema es: hay quienes lo creen, quienes además quieren creerlo, y si el vehículo para trasmitir la información es una imagen, pues quiere la sabiduría popular que valga más que mil palabras.

Si es bello, no es necesariamente bueno

En tiempos de equivalencias morales entre héroes y terroristas, una miríada de imágenes en una sala oscura puede crear vínculos entre esas equivalencias un poco artificiosas (que pueden ser verosímiles para la obra artística) y el aspecto físico de los personajes principales de películas de claras intenciones políticas o religiosas. Sin importar los valores y los cánones estéticos de determinadas sociedades y culturas, mientras más estéticamente agradable es la figura mostrada (más bella o independiente una mujer, más viril o compasivo un hombre, por dar un caso), más creíble y loable puede resultar para la audiencia.

En Occidente todavía no se supera del todo la separación –más bien el alejamiento– entre lo bueno y lo bello. Dicha separación no es una novedad: mientras para los griegos lo bueno y lo bello conformaban una unidad casi monolítica (de la que todavía se echa mano a la hora de manipular a la mayoría de las audiencias), la misma ya se resquebraja en el realismo literario que en el siglo XIX reaccionó contra los ideales del romanticismo en buena parte de Europa occidental, dando pie al advenimiento de antihéroes como Cuasimodo, el jorobado de Notre-Dame de París.

Dicha preocupación viene a cuento porque los protagonistas de Rescate en Entebbe son estrellas del calibre de Daniel Brühl (el muchacho de Goodbye Lenin, Niki Lauda en Rush) y Rosamund Pike (ya nominada a un Óscar por Perdida). Los intérpretes poseen una evidente y agradable presencia física; para colmo, cuentan con capacidad histriónica comprobada, elementos que habrían servido para embaucar a la audiencia con el viejo cuento de “los terroristas que, por bellos, ergo son buenos o no pueden ser tan malos”.Terroristas con caras de ángel que bastarían para inclinar la balanza de la simpatía del público a su favor y, por consiguiente, a favor del terrorismo.

Ojo: belleza y bondad no son términos equivalentes, ni tienen que ir de la mano, pero quizá el gran público no se haya enterado ni esté preparado para aceptarlo. George Steiner ya planteaba en su libro de ensayos Extraterritorial (publicado originalmente en 1971) que la belleza y aun la genialidad estéticas pueden ponerse al servicio de los propósitos más ruines; se recuerda la mención del gran artista y el antisemita acerbo que vivían en la misma piel del autor francés Louis-Ferdinand Céline (1894-1961). También destaca el hecho de que en este caso el carácter de artista nunca entró en conflicto con el antisemitismo de Céline, cuyos méritos como escritor, sin embargo, el mismo Steiner jamás deja de reconocer.

¿Cine ideológico?

Volvamos al entrelazamiento de lo ideológico y lo estético.No podría atacarse a una producción cinematográfica por su contenido ideológico o político: cada realizador tiene el derecho y el deber de plantear y defender sus inquietudes artísticas, morales, religiosas, políticas, etc., en tanto el vehículo de expresión funcione como texto (entendiendo texto como la codificación de sonidos, palabras, imágenes, etc., en un texto con aspiraciones a tener alguna relevancia cultural). Es precisamente el flanco artístico el único por el que puede atacarse al que se denominaría cine ideológico, dentro del que se enmarcaría Rescate en Entebbe.

¿Existe el cine ideológico o simplemente el buen cine que juega con el fuego de la política, al igual que Pablo Neruda en poesía? En el artículo “Cine e ideología”, Sara Ariño entrevista al crítico español de cine Juan Orellana, define ese tipo de cine estableciendo una diferencia: “Considero que hay películas que buscan reflejar lo humano: no son ideológicas. Y hay otras que buscan reflejar cierta concepción de lo humano: esas son ideológicas”. En otras palabras, la ideología sería un filtro que podría afectar la construcción textual: es inevitable recordar el realismo socialista.

En la misma entrevista, Sara Ariño se pregunta si la introducción de la ideología no afectaría precisamente las necesidades internas de una película (trama, personajes, incluso emoción). Como ya se decía, la obra artística es válida mientras cumpla su cometido como tal; las discusiones morales y fuera o más allá de lo artístico serían “harina de otro costal”. Pero, ¿cuál sería el cometido de una película? Según los griegos (y según explica Erich Auerbach en Mimesis), el sentido del arte es conmover la sensibilidad de quien lo admira o estudia. Además, a través del goce estético, el público, el lector, la audiencia, experimentarían algún grado de trasformación interior: el gran arte sería primero recreativo, luego formativo y por último, gracias a la catarsis, trasformativo. El arte de intenciones ideológicas, dentro del que se incluye el cine, tendría el deber no solo de entretener sino de convencer al destinatario de la validez del mensaje trasmitido. Por añadidura, las obras catalogables como cine ideológico deberían provocar la discusión, la controversia, pero continuar siendo en sí mismas textos bien construidos en capacidad de conmover a su público.

Por lo general, la narrativa –y esto incluye la narrativa con imágenes en una sala de proyección cinematográfica– utiliza el mecanismo de la interacción de los personajes con sus propias convicciones, con sus inseguridades, con sus miedos, para plantear su punto de vista. Lo anterior es notorio en Munich (2005), de Steven Spielberg, el primer filme que salta a la mente a la hora de establecer comparaciones inevitables con Rescate en Entebbe. En su momento, Munich desencadenó debates acerca de la equivalencia moral entre vengadores y terroristas. El debate estalla porque la película es entretenida. Munich tiene un ritmo narrativo eficaz, y pone a los espectadores en vilo, al borde del síncope, conteniendo el aliento con escenas como la de la niña que tomaba la bocina del teléfono-bomba.La banda sonora está a tono con las operaciones del Mossad en la película: hay un predominio de la percusión más propia de Hans Zimmer que de John Williams, el compositor de la música de Munich.

El filme de Spielberg busca –y logra– erigirse como alegoría de la violencia ciega e incontrolable en la que nadie puede garantizar que no haya daños colaterales.La violencia termina tocando en modo directo o indirecto a todos aquellos que no escapen de su ciclo (todo esto representado en el creciente conflicto de conciencia de Avner, el personaje interpretado por Eric Bana). Munich lo logra, pese a juguetear con las cacareadas equivalencias morales entre terroristas y agentes del Mossad, sin olvidarse del entretenimiento y la catarsis, sus razones fundamentales de ser como obra artística.

Violencia sin sangre

Cuando entré a la sala de cine esperaba que Rescate en Entebbe fuera una gran narración dirigida a justificar e incluso hacer plausible lo injustificable: el equivalente a Munich desde el punto de vista del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Me temía, pero estaba dispuesto a aceptar, una construcción textual que osara dar razón a las acciones del terrorismo antiisraelí mediante una narración entretenida, eficaz, y un producto definitivamente artístico.

Dos horas y un combo familiar de cotufas después –lo que es un lujo en nuestro país–, Rescate en Entebbe no había logrado satisfacer ninguna de mis expectativas. Aun cuando el preámbulo de la película ya altera la veracidad de los hechos históricos (por ende, era automática la predisposición a una batalla dialéctica contra la manipulación de datos comprobados), los planteamientos ideológicos no consiguen fluir con eficacia dentro de la narrativa; los diálogos de los terroristas, pero también de los políticos israelíes –interpretados para colmo por actores de la trayectoria de Lior Ashkenazi como Itzjak Rabin y Eddie Marsan en el papel de Shimon Peres–, no ejercen el efecto de convencer a nadie.

El principal problema de Rescate en Entebbe es precisamente ese: no gana adeptos ni para la causa israelí, ni para la palestina. Exenta de acción como las buenas películas de la década de los 70 –y filmada con un filtro que le da un aspecto de producción de esa época–, apenas se logra simpatizar con los personajes Jacques Le Moine –ingeniero de vuelo– y Yoni Netanyahu (interpretados por Denis Menóchet y Angel Bonanni, respectivamente). El uso de un actor de dicción claramente estadounidense para representar a Netanyahu es un acierto destacable en la presentación de los hechos históricos que hace la película: como se sabe, el hermano mayor del futuro primer ministro de Israel era nativo de Nueva York y vivió buenos años en Estados Unidos. Pero la película no crea la aureola de heroicidad que ya rodeaba a Netanyahu antes de su muerte en la operación, que empujaría a su hermano Benjamín al ruedo político con las consecuencias que conocemos.

El mismo cine de Israel, donde la izquierda ideológica no pierde vigencia pese a lo que pueda decirse, muchas veces ha presentado el lado palestino de la historia de manera más crítica respecto a los actos del Estado judío de lo que puede observarse en Rescate en Entebbe (recuérdese, sin más, la reciente Foxtrot, cuyo protagonista es el ya mencionado Lior Ashkenazi).

Munich se vale de la violencia para condenar precisamente la violencia. En Rescate en Entebbe, el tiroteo climático entre los terroristas y las Fuerzas de Defensa de Israel en el aeropuerto de ese lugar de Uganda, a cuatro mil kilómetros de casa, es tan aséptico, tan “para todo público”, que los terroristas (spoiler alert!) acabarán yaciendo muertos sin una mancha de sangre. Si hubiera que traer a colación la relación que establece la sabiduría popular entre el alma y la sangre, es esta película la que no tiene sangre, ni mucho menos alma. Aparte de ser poco o nada entretenida, no logra convencer de la validez de la lucha armada o plantear la futilidad de la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos y sociales, aunque el Itzjak Rabin de esta película repita sin cesar la necesidad de sentarse a negociar en algún momento de la historia.

Ficha técnica

Ficha técnica

7 Days in Entebbe (“Rescate en Entebbe”)

2018

Dirección: José Padilha

Productores: Tim Bevan, Jo Burn, Liza Chasin et al.

Guion: Gerard Burke

Reparto

Rosamund Pike (Brigitte Kuhlman)

Daniel Brühl (Wilfried Böse)

Eddie Marsan (Shimon Peres) ç

Lior Ashkenazi (Itzhak Rabin)

Nonso Anozie (Idi Amin)

Ben Schnetzer (Zeev Hirsch)

Denis Ménochet (Jacques Le Moin)

Angel Bonanni (Yoni Netanyahu)

Zina Zinchenko (Sarah)

Juan Pablo Raba (Juan Pablo)

Música: Rodrigo Amarante

Cinematografía: Lula Carvalho

Edición: Daniel Rezende

FUENTES

-

Ariño, Sara: “Cine e ideología”. https://www.cinemanet.info/2015/10/cine-e-ideologia/

-

Auerbach, Erich (1979). Mimesis. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

-

García Márquez, Gabriel (1993). El olor de la guayaba. Ciudad de México: Editorial Diana.

-

Steiner, George (2002). Extraterritorial. Madrid: Siruela.

-

The Internet Media Database

-

Wikipedia.org