Concejo Municipal de Chacao conmemoró Día del Holocausto

26 febrero, 2019

NMI y Kids & Colors premiaron a los ganadores del concurso de dibujos

26 febrero, 20192129

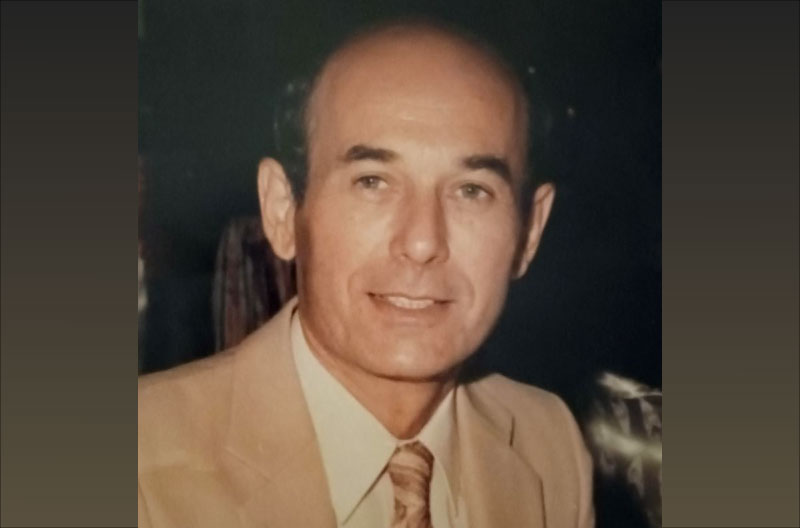

SHIVÁ- Dora Rajs de Rozenbaum

Dora Rajs de Rozenbaum

Z’L

1926-2019

La generación de mis padres y abuelos, la de quienes emigraron de la Europa del odio, atravesó durante su vida varias épocas, casi varios mundos diferentes.

Mi mamá nació en 1926 en una pequeña ciudad polaca llamada Wlodawa, situada junto al Río Bug, en la frontera con la Unión Soviética. Wlodawa era un shtetl, un pueblo donde casi tres cuartas partes de la población eran judíos; la mayoría vivían de manera tradicional, aunque ya había electricidad y las casas estaban bien construidas.

En 1934 mi abuelo, Pinjas Rajs, decidió venirse a Venezuela, por las grandes dificultades económicas y el visceral antisemitismo que afrontaban los judíos en Polonia. En Wlodawa quedó mi abuela con tres niños pequeños, y además embarazada. Durante dos años de duro trabajo, mi abuelo logró enviarle algo de dinero.

Hay que mencionar que las leyes venezolanas de inmigración de aquella época, como en el resto de América Latina, eran muy restrictivas. La “Ley de Extranjeros” estipulaba que para poder radicarse en el país había que ser “blanco, no semita”. O sea que estaban vedados los negros, los “amarillos” y los judíos. Mi abuelo tuvo que pedir una audiencia con el propio presidente de la República, Eleazar López Contreras, para solicitarle permiso para traer a su esposa e hijos. Eso fue tres años antes del episodio de los “barcos de la esperanza”, Caribia y Koenigstein.

Finalmente, mi abuela, mi mamá y mis tíos llegaron a Puerto Cabello en 1937, en un barco tan viejo que esa era su última travesía. Mamá recordaba: “Yo imaginaba a Venezuela como una escalera al cielo, no sé por qué; como siempre nos hablaban del Mashíaj, yo creía que después de tan difícil viaje había llegado al Paraíso con mi mamá. Estaba muy emocionada”.

Todos los miembros de la familia de mi mamá que permanecieron en Polonia, con excepción de un solo tío, fueron asesinados en el Holocausto, muchos de ellos probablemente en las cámaras de gas de Sóbibor, el campo nazi de exterminio que quedaba muy cerca de Wlodawa.

Y así comenzó una segunda época en la vida de mi mamá. Se establecieron en Valencia, donde había una pequeña pero muy unida comunidad judía. Era una sociedad semi-rural, muy sencilla y muy pobre. Allí mi mamá y mis tíos se hicieron adolescentes, y se hicieron plenamente venezolanos. En 1949 la familia se mudó a Caracas.

Años más tarde mi mamá conoció a mi papá, también nacido en Polonia y sobreviviente del Holocausto; poco después se casaron. Así empezó la tercera época en su vida.

Mi mamá no era de las que estaban pendientes de sí mismas o de diversiones. Era una idishe mame que durante el día trabajaba con papá en el negocio y durante la noche era ama de casa. Cuidaba todos los detalles de orden y limpieza. Después de que nos acostábamos almidonaba nuestras camisas blancas del colegio, alisaba el filo de nuestros pantalones y hasta pulía los zapatos, y también revisaba si habíamos preparado bien los bultos. Se acostaba tarde, se levantaba temprano para hacernos el desayuno, y vigilaba desde la ventana hasta que nos recogía el autobús del Moral y Luces. Para las festividades judías trabajaba muy duro en la preparación de la casa y las comidas. Lo único que tendría que reclamarle de aquellos tiempos es que rara vez asistía a los actos del colegio, porque estaba trabajando en el negocio. Salía poco y sus amistades eran selectas, pero dejó una larga estela de personas que la apreciaban por su gentileza y cordialidad.

El sueño de las vidas de mis padres no era para ellos sino para nosotros, mi hermano Jacobo y yo. Lo que querían era que estudiáramos, que fuéramos a la universidad y nos convirtiéramos en profesionales. Para eso trabajaban. Les dimos esos najes.

Un día, pocos meses después de la muerte de mi papá, mamá descubrió con angustia que ya no podía ponerse de pie sin ayuda. Las fuerzas la abandonaban. Ese fue el inicio de la última época de su vida: tuvo que aceptar que ya no podría vivir sola sino con una señora que la cuidara, acostumbrarse a la silla de ruedas, a depender de otros para todo, a poder comer cada vez menos cosas, a comer lo mismo casi todos los días, a los médicos, a las terapias, a las medicinas, al tedio.

Jacobo y yo la íbamos a visitar todos los días. La cuidamos y la mimamos. A pesar de las dificultades del país, nunca le faltó nada; la mantuvimos en una burbuja de amor, donde ni siquiera se enteraba de las malas noticias.

A mediados del año pasado estuvieron de visita en el país sus nietos Abraham y Rebeca, la gran felicidad de la última época de mi mamá, y que como tantos miembros de su generación se han ido a buscar el futuro fuera del país. Un día en que estábamos todos reunidos, le pregunté a mamá: “Mira, aquí estamos tus hijos y nietos. ¿Estás orgullosa de tu familia?”.

No sé si en ese momento pensó en todos sus desvelos y sacrificios, en todas las noches de acostarse tarde y todas las mañanas de levantarse temprano, en todas las camisas almidonadas, en todos los pantalones alisados y los zapatos pulidos, en las preocupaciones y momentos difíciles. Pero con su voz trémula y apenas audible, respondió: “Sí”.

Gracias por todo, mamá.

Sami Rozenbaum

1 Comment

Hamakom yenajem etjem betoj shear avelei Tsiyon Virushaláyim

Pynchas Brener