ISIS afirma que Israel lo bombardeó en el Sinaí

16 diciembre, 2016

Janucá en el asilo de los pobres

16 diciembre, 2016

Janucá en el asilo de los pobres

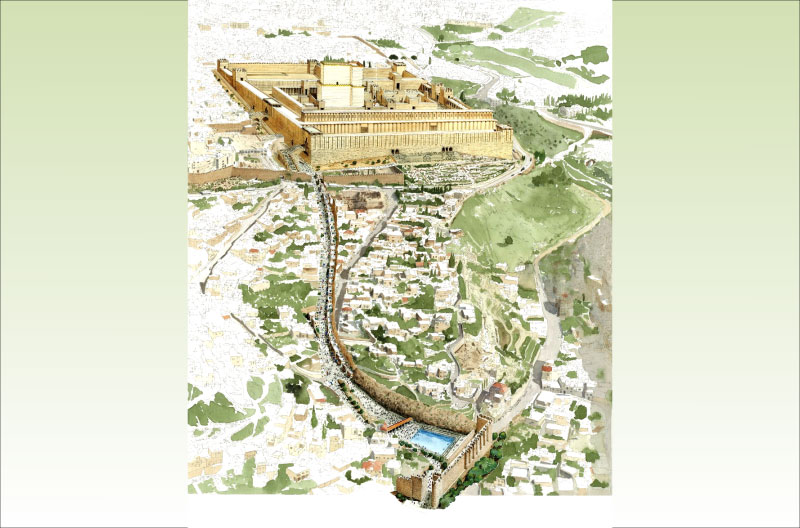

DOSSIER

Janucá en el asilo de los pobres

Cuento de Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer (1902-1991), el único escritor en idish que ganó el Premio Nobel de Literatura, escribió numerosos cuentos relacionados con festividades judías. Varios de ellos eran —poco disimuladamente— autobiográficos, y otros se basaban en narraciones que había escuchado durante su infancia. Sus historias reflejan el mundo crepuscular de los guetos y shtetls, donde las leyendas medievales se mezclaban con la naciente modernidad, y cuando la vida de los judíos estaba aún íntimamente marcada por las festividades y antiguas costumbres.

Janucá ha sido siempre una época particularmente propicia para los cuentos y la nostalgia. La historia que aquí reproducimos quizá sea una fábula, pero podría basarse en hechos reales, pues sus descripciones sobre la vida y padecimientos de los judíos en el imperio ruso son históricamente verídicas.

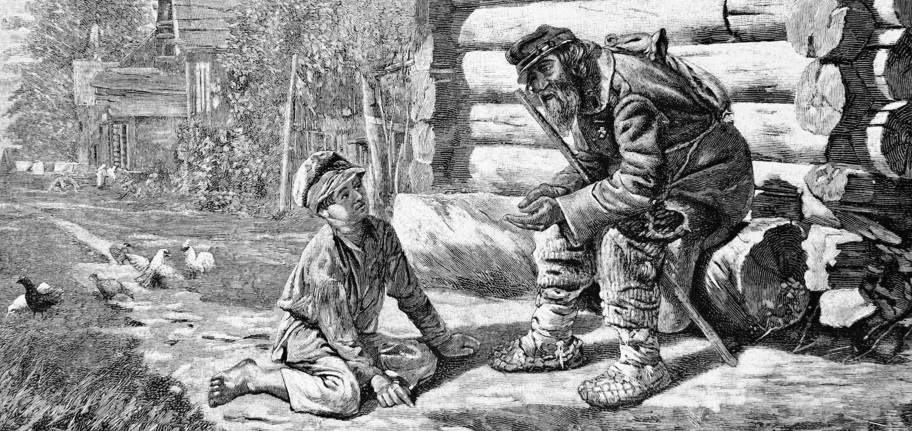

“Desde el pasado”, grabado de Pyastushkevich, 1893

A fuera había nieve y hielo, pero el albergue de los pobres estaba templado. Los que padecían alguna enfermedad mortal y los paralíticos yacían en sus camas. Los demás estaban sentados en torno a un gran candelabro de Janucá, en el que se quemaban ocho mechas.

Los ciudadanos de buen corazón habían enviado latkes espolvoreadas de azúcar y canela para los internos. Estos conversaban sobre los tiempos pasados, las heladas más memorables, las manadas de lobos que invadían las aldeas durante las noches más frías, y también de encuentros con duendes, demonios y espíritus.

Entre los pobres se sentaba un anciano, un forastero que había llegado solo dos días antes. Era alto, erguido, y tenía la barba blanca como la leche. No parecía tener más de 70 años, pero cuando el vigilante del asilo le preguntó la edad meditó un momento, contó con los dedos y respondió:

—En Pésaj cumpliré 92.

—Del mal de ojo líbrete Dios –contestaron los demás al unísono.

—Cuando se está vivo uno se hace más viejo, no rejuvenece –dijo el anciano.

En su pronunciación se podía advertir que no era polaco sino ruso. Durante una hora o algo más escuchó los cuentos de los otros, mientras miraba intensamente las luces de la januquiyá. La conversación giró hacia los duros decretos contra los judíos. El anciano dijo:

—¿Qué saben los habitantes de Polonia de decretos duros? Comparada con Rusia, Polonia es un paraíso.

—¿Es usted ruso? –le preguntó alguien.

—Sí, de Vitebsk.

—¿Y qué hace aquí?

—Un hombre errante llega a toda clase de lugares.

—Parece estar hablando en clave –observó una anciana.

—Toda mi vida ha sido un gran enigma.

El vigilante, quien estaba sentado cerca, comentó:

—Me parece que este hombre tiene una historia que contar.

—Si tiene la paciencia de escuchar –dijo el anciano.

—Aquí no nos queda más remedio que tener paciencia –replicó el vigilante.

—Es una historia sobre Janucá. Acérquense, porque me gusta hablar, no gritar.

Todos acercaron sus taburetes, y el anciano comenzó.

Primero permítanme que les diga mi nombre. Es Jacob, pero mis padres me llamaban Yánkele. Los rusos trasformaron Yánkele en Yasha. Menciono a los rusos porque soy de los que han dado en llamar cautivos (cantonistas). Cuando era pequeño, el zar Nicolás I, enemigo de los judíos, decretó que se debía capturar a los niños judíos para convertirlos en soldados. El decreto estaba dirigido a los judíos rusos, no a los polacos. Esto produjo un alboroto. Los cazadores de niños irrumpían en una casa o en un jéder, atrapaban a un niño como si fuese un animal, y lo enviaban muy al interior de Rusia, a veces hasta Siberia. Se le entregaba a algún campesino en una aldea, donde crecía, para luego, al tener edad suficiente, ser reclutado. Debía aprender ruso y olvidar su Judaísmo. A menudo lo obligaban a convertirse a la fe greco-ortodoxa. Los campesinos lo hacían trabajar en Shabat y también comer cerdo. Muchos niños morían a causa de los malos tratos y por la añoranza de sus padres.

Como la ley estipulaba que no se podía reclutar a nadie que estuviese casado, frecuentemente los judíos casaban a los niños con niñas para evitar que los jóvenes fuesen capturados. El niño casado seguía asistiendo al jéder; la niña se ponía un gorro de mujer casada, pero seguía siendo una niña. A menudo, la pequeña esposa salía a jugar con piedritas en la calle, o hacer tortas de barro. A veces se quitaba el gorro para poner adentro sus juguetes.

Lo que me ocurrió a mí fue algo distinto. La chica con la que iba a casarme era hija de un vecino; su nombre era Reizel. Cuando teníamos cuatro o cinco años jugábamos juntos. Yo imaginaba que éramos marido y mujer. Yo quería a Reizel y nos habíamos prometido que cuando creciéramos seríamos esposos de verdad. Era blanca y pelirroja, y tenía los ojos azules. Algunos años más tarde, cuando mis padres me dieron la buena noticia de que me casarían con Reizel, me volví loco de alegría. La madre de Reizel insistió en preparar un ajuar para la novia de ocho años, aunque todo le quedase pequeño en seguida.

Tres días antes de nuestra boda, dos cosacos irrumpieron en nuestro hogar en mitad de la noche, me arrancaron de la cama y me obligaron a seguirlos. Mi madre se desmayó. Mi padre intentó seguirme, pero lo golpearon con tal fuerza que perdió dos dientes. Era la segunda noche de Janucá.

Al día siguiente llevaron a los niños capturados a la sinagoga, para jurar que servirían fielmente al zar. La mitad de los habitantes del pueblo se congregó frente a la sinagoga. Hombres y mujeres lloraban, y entre la multitud vi a Reizel. Abatido, conseguí llamarla:

—¡Reizel, volveré por ti!

Y ella me gritó:

—¡Yánkele, te esperaré!

Si quisiera contarles todo lo que pasé, tendría que escribir un libro de mil páginas. Me llevaron a algún lugar del interior de Rusia. El viaje duró muchas semanas. Llegué a una aldea y me pusieron bajo la custodia de un campesino llamado Iván. Iván tenía mujer y seis hijos, y toda la familia intentó hacer de mí un ruso. Todos dormían en una cama muy grande. En invierno guardaban a los cerdos en la choza; el lugar estaba infestado de cucarachas.

Yo solo sabía unas pocas palabras de ruso. Me quitaron mis tzitzit y me cortaron los péyes (rizos). No me quedó más remedio que comer alimentos que no eran kasher. En los primeros días escupía la carne de cerdo, pero ¿durante cuánto tiempo puede ayunar un niño? En cientos de kilómetros a la redonda no había un solo judío.

Podían obligar a mi cuerpo a hacer toda clase de cosas, pero no podían hacer que mi alma olvidara la fe de mis padres. Sabía de memoria algunas oraciones y bendiciones, y continuamente las iba repitiendo. Cuando no había nadie cerca hablaba solo, para no olvidar el idish. En verano Iván llevaba sus cabras a pastar. Años más tarde cuidé de sus vacas y su caballo. Me sentaba en el pasto y hablaba con mis padres, con mi hermana Lea, con mi hermano Jaim, ambos menores que yo, y también con Reizel. Aunque estaba lejos de ellos, imaginaba que me oían y me respondían.

Puesto que había sido capturado en Janucá, decidí celebrar la festividad aunque me costara la vida. No tenía un calendario judío, pero me acordaba de que Janucá caía más o menos en las mismas fechas que la Navidad. Me despertaba y salía a medianoche. No lejos del granero había un viejo roble; un rayo había quemado su tronco, dejando una gran cavidad. Me deslizaba en su interior, encendía unas astillas y decía la bendición. Si Iván me hubiese atrapado me habría ganado una paliza. Pero él dormía como un oso.

Pasaron los años, y finalmente me convertí en soldado. Cerca de las barracas había otro viejo roble; dejar la litera y salir sin permiso era castigado con azotes; pero algunas noches de invierno me enviaban a hacer guardia en un almacén de municiones, y siempre encontraba la ocasión para encender una vela y decir la oración. Una vez llegó a nuestras barracas otro soldado judío que tenía un pequeño majzor (libro de oraciones). Mi alegría al ver las viejas y familiares letras hebreas fue indescriptible. Escondido en cualquier lugar recité todas las oraciones, las diarias, las de Shabat y las de las festividades. Aquel soldado ya había cumplido su período, y antes de volver a casa me regaló el majzor. Se convirtió en el mayor tesoro de mi vida. Todavía lo llevo en mi bolso.

Habían trascurrido 22 años desde que fui capturado. Los soldados podían enviar cartas a sus familias una vez al mes, pero como las mías estaban en idish nunca las enviaban, nunca recibí respuestas.

Una noche de invierno, mientras hacía mi turno de guardia en el almacén, encendí dos velitas y, como no había viento, las hundí en la nieve. Según mis cálculos era Janucá. A un soldado de guardia no le está permitido sentarse, y por supuesto no puede dormirse, pero era noche cerrada y no había nadie por los alrededores, así que me instalé en el umbral del almacén a contemplar el brillo de las dos llamitas. Estaba cansado después de un día de servicio duro y se me cerraban los ojos.

No tardé en quedarme dormido. Estaba cometiendo, simultáneamente, tres graves faltas contra el zar.

De pronto sentí que alguien me sacudía el hombro. Abrí los ojos y vi a un perverso sargento llamado Kapustin; era alto, ancho de hombros, con un bigote con puntas hacia arriba, la nariz enrojecida y venas amoratadas a causa del alcohol. Solía dormir profundamente, pero algún demonio lo había hecho salir aquella noche. Cuando la luz de las velas de Janucá, que todavía ardían, me mostró al rufián, supe que había llegado mi fin. Me juzgaría un tribunal militar y me enviarían a Siberia.

Me levanté de un salto, cogí mi fusil y le di un golpe en la cabeza. Cayó y eché a correr. Corrí hasta que se hizo de día. No sabía a dónde me llevaban mis pies. Me había adentrado en un espeso bosque que parecía no tener fin. No comí nada durante tres días y solo bebí nieve derretida. Entonces llegué a un caserío. Durante todos esos años había conseguido ahorrar unos 15 rublos, de los pocos kopeks que constituyen la paga de un soldado; los llevaba en una bolsita junto al pecho. Me compré una chaqueta con forro de algodón, un par de pantalones y un gorro. Arrojé a un arroyo mi uniforme y mi fusil.

Después de andar errante durante semanas, llegué a una línea de ferrocarril. Un tren de carga que llevaba troncos y avanzaba lentamente se dirigía al sur. Tenía casi cien vagones. Salté a uno de ellos. Cuando el tren se acercaba a un pueblo, me bajaba para que no me viera el jefe de estación. Por las características de la ruta pude distinguir que nos dirigíamos a San Petersburgo, que entonces era la capital de Rusia. En algunas estaciones el tren se detenía durante muchas horas, y yo iba al pueblo a pedir un trozo de pan. Los rusos me habían robado mis mejores años, y yo tenía derecho a tomar de ellos mi alimento.

Y así fue como llegué a San Petersburgo. Allí encontré a unos judíos acomodados, y cuando les conté mi situación me permitieron descansar durante varias semanas, me dieron ropa de abrigo y dinero para un boleto a mi pueblo natal, Vitebsk. Me había crecido la barba y nadie podría reconocerme. Aun así, volver a casa con mi nombre real habría resultado peligroso, pues podrían arrestarme como desertor.

El tren llegó a Vitebsk al alba. El invierno llegaba a su fin, el aire olía a primavera. Unas pocas estaciones antes de Vitebsk subieron al vagón unos pasajeros judíos, y por su conversación me enteré de que estábamos en Purim. Recordé que en esa festividad los jóvenes tenían la costumbre de ponerse máscaras, disfrazándose del estúpido rey Asuero, el recto Mordejai, el cruel Amán o su viciosa mujer Zeresh. Al caer la tarde iban de casa en casa, cantando y representando escenas de Meguilat Esther, y los vecinos les daban unos groschen. Yo me quedé en la estación hasta avanzada la mañana para luego ir al pueblo, donde compré una máscara de Amán con un gran sombrero triangular, hecho de papel rojo, y una espada de papel. Temía que algún vecino me reconociera, y no quería causar una fuerte impresión a mis ancianos padres con mi súbita aparición.

Tras la caída del sol me puse la máscara y la espada, y me dirigí a mi antigua casa. Abrí la puerta y vi a mis padres. La barba de mi padre se había vuelto blanca, y el rostro de mi madre estaba ajado. Ni mi hermano Jaim ni mi hermana Lea estaban ahí; seguramente se habían casado y vivían en otra parte. Sabía una canción de la infancia que solía cantar disfrazado de Amán, y comencé:

—“Soy el perverso Amán, el gran héroe, y Zeresh es mi odiosa mujer. En el caballo del rey cabalgaré, y a todos los judíos mataré”.

Intenté continuar pero se me hizo un nudo en la garganta. Escuché que mi madre decía:

—Aquí está Amán. ¿Por qué no has traído contigo a Zeresh?

Me esforcé por seguir cantando con una voz ronca, y mi padre comentó:

—No tiene una gran voz, pero de todos modos le daré sus dos groschen.

—¿Sabes, Amán? –dijo mi madre–. Quítate la máscara, siéntate a la mesa y come con nosotros la cena de Purim.

Miré hacia la mesa. Había dos gruesas velas en candelabros de plata, como en mi infancia. Todo me era familiar: el mantel bordado, la jarra de vino. En la parte fría de Rusia había olvidado que existían las naranjas, pero en la mesa había algunas, y también pan de almendra, una fuente con pescado agridulce, una jalá doble y un plato de pasteles de amapola.

Después de dudarlo un poco, me quité la máscara y me senté a la mesa. Mi madre me miró y dijo:

—Debes ser de otro pueblo. ¿De dónde vienes?

Dije el nombre de una ciudad remota, y mi padre preguntó:

—¿Qué haces aquí en Vitebsk?

—Oh, voy recorriendo todo el mundo.

—Todavía pareces joven. ¿Qué te propones convirtiéndote en vagabundo a tu edad?

—No le hagas tantas preguntas –dijo mi madre–. Déjalo que coma en paz. Ve a lavarte las manos.

Pregunté a mis padres si tenían hijos, y mi madre comenzó a hablar de Jaim y Lea; ambos vivían en otros pueblos con sus familias. Mis padres no mencionaron mi nombre, pero pude ver que el labio superior de mi madre temblaba. Entonces se echó a llorar y mi padre le dijo en tono de reproche:

—¿Otra vez llorando? Hoy es Yom Tov.

Mi madre se disculpó:

—No lloraré más.

Mi papá le dio su pañuelo, y dijo:

—Teníamos otro hijo que desapareció como una piedra en el agua.

En el jéder había estudiado la historia de José y sus hermanos. Quería gritar a mis padres que era su hijo, pero temía que por la sorpresa mi débil madre se desmayase; también mi padre se veía agotado. Gradualmente comenzó a contarme lo que había ocurrido aquella noche de Janucá en que los cosacos apresaron a su hijo Yánkele. Pregunté:

—¿Qué pasó con su prometida?

—Durante años se negó a casarse, con la esperanza de que nuestro Yánkele regresara. Finalmente sus padres la convencieron de que volviera a comprometerse; estaba a punto de casarse cuando enfermó de fiebre tifoidea y murió.

—Murió de tanto añorar a nuestro Yánkele –interrumpió mi madre–. El día en que los criminales cosacos lo secuestraron, ella comenzó a enfermar de nostalgia. Murió con el nombre de Yánkele en los labios.

Esa noche revelé gradualmente a mis padres quién era yo. Primero se lo dije a papá, y luego él preparó a mi madre para recibir la buena nueva. Una vez que acabaron los sollozos, los besos y abrazos, comenzamos a conversar sobre mi futuro. No podía quedarme en casa con mi identidad real; la policía podría enterarse y arrestarme. Me quedaría como un pariente de una ciudad distante, un viudo sin hijos que había venido a vivir en Vitebsk tras la pérdida de su esposa. De alguna manera era cierto: siempre había pensado en Reizel como mi esposa. Incluso entonces sabía que nunca podría casarme con otra mujer. Tomé el nombre de Léibele.

Cuando los casamenteros supieron que no tenía mujer, estuvieron ocupados haciendo proposiciones matrimoniales. A todos les dije que amaba demasiado a mi esposa como para cambiarla por otra. Mis padres estaban viejos y débiles, y necesitaban mis cuidados. Durante casi seis años permanecí en nuestro hogar.

A los cuatro años murió mi padre. Mi madre vivió otros dos años; la enterramos junto a él. Mi hermano y hermana habían venido de visita unas cuantas veces; desde luego sabían quién era yo, pero guardaron el secreto. Esos fueron los años más felices de mi vida adulta. Cada noche, cuando me acostaba en una cama en mi propio hogar en vez de la litera de las barracas, y cada día al ir a rezar a la sinagoga, agradecía a Dios el haberme rescatado de las manos de los tiranos.

Después de la muerte de mis padres ya no tenía motivos para permanecer en Vitebsk. Pensaba aprender un oficio e instalarme en algún lugar, pero no tenía sentido arraigarme yo solo en ningún sitio. Comencé a vagar de ciudad en ciudad. Adonde quiera que iba me detenía en los asilos, y ayudaba a los pobres y enfermos. Todo lo que poseo está en este bolso. Como les he contado, todavía llevo conmigo el majzor que aquel soldado me regaló hace unos 60 años, y también la januquiyá de mis padres. Algunas veces, cuando estoy en camino y me siento particularmente abatido, me oculto en un bosque y enciendo velas de Janucá, aunque no sea Janucá.

De noche, desde el momento en que cierro los ojos, Reizel está conmigo. Es joven y lleva el vestido blanco de seda que sus padres le habían hecho para su ajuar de novia. Pone aceite en una magnífica januquiyá, y enciende las velas. Algunas veces, todo el cielo se convierte en una januquiyá espiritual, con las estrellas como velas. Una vez le conté mis sueños a un rabino, y él me dijo que el amor nace de las almas y las almas irradian luz. Yo sé que, cuando llegue mi hora, el alma de Reizel me estará esperando en el Gan Eden.

El anciano terminó:

—Buenas noches y feliz Janucá.

Tomado de Isaac Bashevis Singer (1989). Cuentos judíos. Madrid: Anaya.