Magazine

12 agosto, 2017

Flora Benshimol

12 agosto, 20172064

SHIVÁ

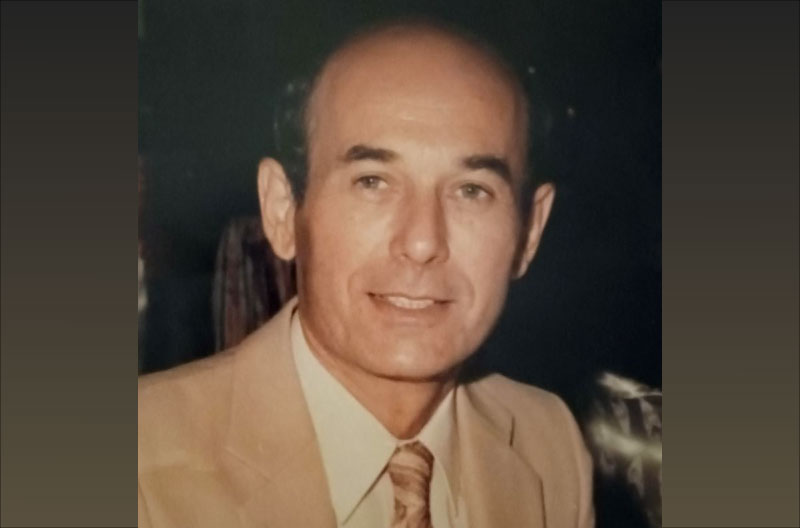

Hans Wolfermann

Z’L

1921-2017

H ans Wolfermann huyó de Gelsenkirchen, intentó dejar atrás Caracas y se marchó, el día de ayer, de Ormond Beach.

Y así como puedo listar sus escapes, también puedo afirmar que la cobardía no era uno de sus defectos. Siendo muy joven se vio ante dos alternativas: un barco de destino impreciso, o la muerte. No compartió con nosotros los recuerdos de su primera travesía, pero lo imagino lánguido durante el largo trayecto, encorvado y con la mirada perdida en la oscuridad del Atlántico.

Años más tarde, en un viaje de otra naturaleza, Hans Wolfermann conoció a Anelise Weiss. Se enamoraron, se casaron, se establecieron en Caracas, prosperaron y tuvieron tres hijas. Las homenajearon tomando la primera sílaba de cada uno de sus nombres para identificar un jardín delantero con un pequeño farol, y un patio trasero en el que cada tanto floreaban orquídeas. Ambos lugares fueron invadidos por unos niños que quizá no conocían muy bien a Anelise y a Hans, pero sabían quiénes eran “Oma” y “Opa”.

Cuando íbamos a su casa, Opa nos advertía con falsa gravedad que no podíamos comer “si no comprábamos ticket” y nos informaba, con complicidad infantil, que Oma tenía “un novio llamado Manfred”, quien vivía en un lugar llamado Bejuma. Por alguna razón, le ganaba la mala costumbre de repetir los chistes y le gustaba fastidiar con ese pueblo carabobeño al que nunca fui (y tal vez él tampoco).

A Opa le gustaban la comida china, el béisbol, el fútbol, la cerveza, la música clásica, caminar, leer el periódico y jugar ajedrez en la terraza. Sin embargo, su deporte favorito era polemizar con el tío Frank en la cena de Shabat.

Opa fumaba a escondidas de Oma. Tenía una amplia biblioteca, con obras en al menos cuatro idiomas. Había querido ser abogado, quizá un académico, pero las circunstancias lo llevaron a ser un fabricante de ropa con una casa llena de libros y una mente lúcida hasta el final.

Por su calibrada oratoria es difícil creer que, antes de un importante discurso, Hans Wolfermann tuviese que tomar una pastilla para calmar los nervios. Como líder comunitario le tocó alguna vez hacer frente a la audiencia, informarla, convencerla, emocionarla. Otras veces su trabajo fue de bajo perfil. Ni siquiera en esta tierra lejana y cálida, bañada por el fulgor azulado del Caribe, con aceras olor a mango y cantos de chicharras y cristofués, fue del todo posible perderle el rastro al abismo.

En realidad, Hans Wolfermann no era alemán, era venezolano, o al menos eso decía. No le importó que la bota militar, y todo aquello que con tanta facilidad se le adhiere a la suela, una vez más le argumentara al contrario. Anelise, mucho más práctica, estaba convencida de que era el momento de dejar atrás los sentimentalismos y partir hacia algún lugar en el que se sintieran más seguros. Fue así como durante los últimos años ensayaron en otro país una cotidianidad que no era la suya.

Hans Wolfermann no falleció en su tierra natal, tampoco donde hizo su vida ni donde enterró a sus muertos. Eso sí, experimentó por sí mismo y nos heredó, sin saberlo ni quererlo, milenios de movimiento perpetuo. Nos demostró, además, que la distancia geográfica no era más poderosa que nuestros lazos, y que uno puede ser de cualquier lugar de donde se haya labrado aunque sea un afecto.

Hans Wolfermann nació en Gelsenkirchen, amó en Caracas, y se marchó, para siempre, el día de ayer.

Tu nieto

Carlos Serrano Wolfermann