China habría colaborado con Hamás en la guerra contra Israel

10 julio, 2024

Reconoce el gobierno de EEUU: Irán financia las protestas en las universidades

12 julio, 2024Opinión

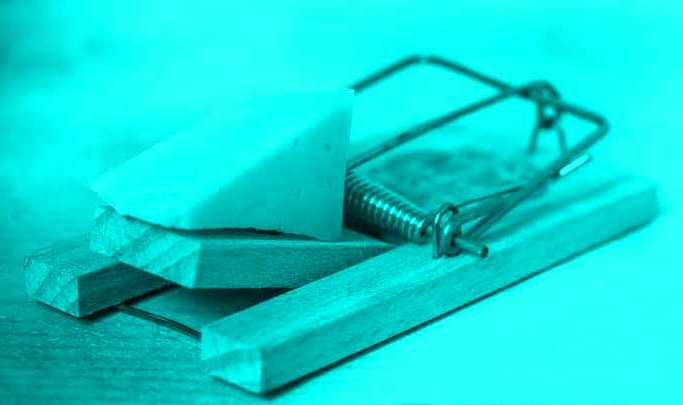

En la trampa de ratones

Raquel Markus-Finckler

Es extraño (y algo perturbador) que, una vez adultos, todavía conservemos la capacidad de armarnos cuentos infantiles en la cabeza y que queramos creer en ellos, como si pudiéramos permitirnos el lujo de seguir siendo escapistas, ingenuos o inocentes.

Es como inventarse un mundo entero de fantasía y encanto, para resguardarlo en una burbuja de jabón que flota en el aire. Parece inevitable que cuando tratemos de recurrir a él para comprobar que es real, terminemos estallando su fina capa de falso cristal.

Se parece un poco a despertarnos de un hermoso sueño y tratar de rememorar con todo lujo de detalles lo que allí ocurrió; mientras más intentamos recordar, más olvidamos.

Los adultos ya deberíamos saber que los cuentos de hadas son elaboradas invenciones creadas por escritores de ficción para dar lecciones importantes sobre la vida y la muerte a los pequeños de la casa, mientras las disfrazamos de oropel, encaje, tafetán y escarcha para hacerlas más fascinantes e hipnotizantes, algo así como “dorar la píldora”.

Pero la verdad es que algo dentro de nosotros, aunque ya seamos “gente grande”, sigue sintiendo cierta fascinación por las mentiras bien contadas. Nos gusta creerlas, al menos, hasta que alguien nos explote la burbuja que las encierra, o hasta que nosotros mismos las queramos atrapar entre los dedos.

Vemos castillos encantados en donde hay guaridas de villanos. Princesas dotadas de magia y poder en donde hay mujeres tratando de ganarle la partida al tiempo y al olvido. Héroes gallardos montados en corceles áureos donde solo hay hombres más sabios, heridos y viejos.

Hay guerras avisadas en las que nuestros sueños, cual soldados advertidos, siguen cayendo en fila india. Nos ponemos en cola para ir por lana, aunque veamos que de la tienda de abrigos solo salen ovejas trasquiladas.

Es fácil engañar al que quiere ser engañado, tal vez por eso nos gustan tanto las funciones de magia. Seguimos cambiando oro por espejos, aunque no tengamos ni una gota de sangre indígena corriendo por nuestras venas. Pretendemos ser “pescadores de ilusiones” en Sodoma y Gomorra.

A esta altura del partido deberíamos saber que el único lugar en el que conseguiremos “queso” sin pagar el precio es en la “trampa de ratones”, y de alguna manera, cuando seamos atrapados (como suele suceder con las trampas bien montadas), nos aseguraremos de creer que “la culpa es de la vaca” (recomiendo la lectura de este libro para entender la ironía detrás de esta frase).

Por eso tomamos por verdaderas las “noticias amarillas”, pues si algo aparece en una pantalla de televisor o de un dispositivo móvil debe ser cierto por decreto. La imagen y el sonido digitales le dan credibilidad a cualquiera que quiera comprar tus principios e ideales. Todo eso lo entregamos con gusto a cambio de mantenernos distraídos, a cambio poder huir un rato más de nuestros verdaderos problemas existenciales. Necesitamos cada vez más brillo y cada vez más ruido.

También nos dejamos seducir con facilidad ante la idea de pertenecer a un objetivo, un propósito o un credo que nos haga sentir más grandes, más importantes, más trascendentales que nosotros mismos… No importa si con ello nos jugamos la cordura, el sentido común y nuestros propios escrúpulos. No importa si eso significa sabotear nuestros propios límites y ceder en aquello en lo que nos prometimos ser inquebrantables.

Así terminamos regalando nuestros derechos más vitales al mejor vendedor de quimeras. Así terminamos cediendo nuestra libertad individual a cambio de una “sensación de seguridad”. Así convertimos en distopías todas las utopías por las que llegamos a apostar alguna vez.

La verdad es que hay pequeños engaños a los que podemos dejar entrar en nuestras vidas, pero es muy importante diferenciarlos de los grandes engaños que podrían cobrarse esas mismas vidas a las que nos empeñamos en decorar con sueños ajenos. Pues no es lo mismo creer en el Hada de los Dientes que dejarnos engañar por el Gran Hermano de George Orwell. Como sociedades ya deberíamos reconocer la diferencia entre ambas mentiras.

En todo caso, pasamos la vida mirando cualquier imagen, escuchando cualquier audio, creyendo cualquier acto de “magia”, fantasía o quimera que nos permita distraernos, desconectarnos y/o desvincularnos de nosotros mismos.

Vendemos nuestros sueños y los de nuestros hijos al mejor postor. Vamos en búsqueda del anhelado “queso prometido” y terminamos atrapados en una “trampa de ratones”, cuyo verdadero precio es mucho más alto que nuestra propia vida. Después de todo somos personas, no roedores.

Nos guste o no, al final del arcoíris no nos espera una olla llena de tesoros invaluables. Siempre pagaremos un alto precio por creer en cuentos bien contados, por aceptar como ciertas las mentiras mil veces repetidas.

Se trata de un precio que pagaremos ya sea por ingenuidad, inocencia o escapismo; ya sea para vivir el sueño de Peter Pan o para evitar vernos la cara en el espejo cada mañana luego de despertar de ese sueño maravilloso que nunca logramos atrapar.

Para individuos y sociedades el queso en la trampa de ratones siempre ha resultado demasiado caro.