Behar-Bejukotai: mi hermano

12 mayo, 2017

Bar Kojba: la última rebelión

12 mayo, 20172054

Bar Kojba: la última rebelión

Ver más resultados...

DOSSIER

Bar Kojba: la última rebelión

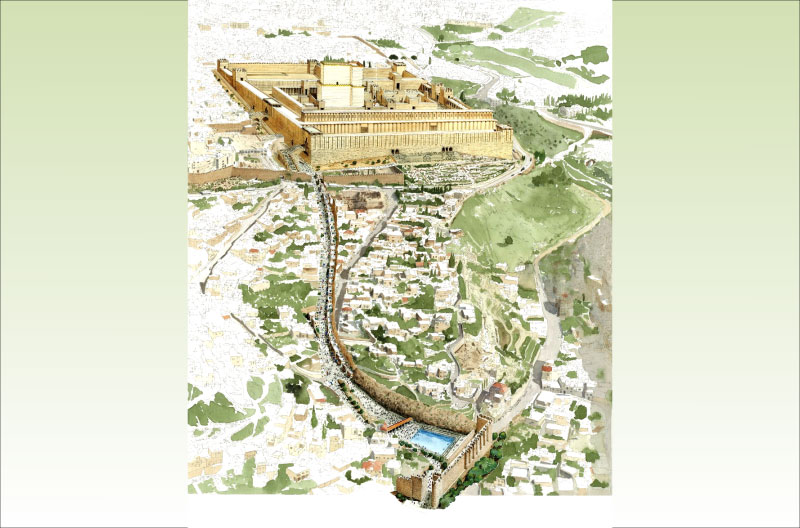

La historia de la antigua Judea atestiguó sucesivas conquistas por parte de los grandes poderes de cada época (véase el dossier “Las épocas de Israel” en NMI Nº 2052). Finalmente Roma, el mayor de esos imperios, en su suprema arrogancia, pretendió acabar no solo con el país sino con las bases fundamentales del Judaísmo. Paradójicamente, al dispersar a los judíos favoreció, en gran medida, su supervivencia como nación

Sami Rozenbaum

Ruinas de la fortaleza de Beitar, último reducto de la insurrección de Bar Kojba, cerca de la actual aldea árabe de Batir al suroeste de Jerusalén (foto: Wikimedia Commons)

S i los romanos pensaban que con la destrucción de Jerusalén y el Templo habían acabado con el pueblo judío, que tantos dolores de cabeza le generó al Imperio, estaban muy equivocados. Ciertamente, la guerra de los años 66-70 de la era común representó una catástrofe nacional para los judíos, pues significó el fin de su élite social, política y religiosa; pero la mayor parte de los habitantes de Judea permanecían en el país, y con el paso del tiempo fueron recuperando su población y economía. A pesar de que el principal lugar de culto y símbolo de unidad del pueblo ya no existía, la conciencia nacional se mantuvo allí, y se le sumaron la ira y el desprecio hacia los ocupantes romanos.

Un episodio ocurrido antes de la caída de Jerusalén tendría un impacto insospechado en los siglos por venir, y en buena parte garantizaría la supervivencia del Judaísmo: Yojanán ben Zakái, un sabio muy respetado, se persuadió de que Jerusalén no podría resistir ante la fuerza militar del imperio. Pidió una audiencia con el general –y luego emperador– Vespasiano, y le solicitó permiso para abrir una academia judaica en el pueblo de Yavne; por lo visto, Vespasiano no tuvo inconveniente. Tras la caída de Jerusalén, Yavne se convirtió en el principal centro de estudios y difusión de la fe y conocimiento de Éretz Israel, e incluso comenzó a recibir parte de los donativos que antes se dirigían al Templo; esta academia pasó a ocupar el puesto del Sanhedrín o Corte Suprema, con una autoridad reconocida tanto en el país como en la diáspora, y cumpliría un papel fundamental en la conservación del Judaísmo.

De nuevo los rebeldes judíos

Los judíos que vivían fuera de Judea también resentían el dominio romano. Entre los años 115 y 117, aprovechando que el emperador Trajano estaba envuelto en una guerra de conquista en Partia (Mesopotamia), estallaron violentas revueltas judías en Egipto, Chipre y Cirenaica (norte de Libia). Probablemente el objetivo era marchar luego a Judea y recuperar su control político; de hecho, los judíos de Babilonia se unieron a los partos contra Roma. Pero estos levantamientos terminaron siendo aplastados por las legiones, a un enorme costo en vidas para ambos bandos.

En Judea la población se hallaba tensa; durante años se estuvo planificando una rebelión, para la que acopió armamento, se construyeron fortificaciones secretas y se definieron estrategias militares, esperando el momento propicio. El emperador Adriano había permanecido en Judea y las comarcas cercanas entre los años 129 y 132. No existen datos precisos sobre si ocurrió durante su estadía o poco después, pero en esos años se emitieron decretos imperiales que amenazaban gravemente al Judaísmo. En forma similar a lo que había hecho el emperador seléucida Antíoco IV más de tres siglos antes, Adriano buscó uniformar todas las provincias según el modelo cultural greco-romano; para ello prohibió costumbres como la circuncisión (que no solo practicaban los judíos), leer la Torá u observar el Shabat, y además dispuso la construcción de un santuario a Júpiter donde había estado el Templo de Jerusalén, acabando con las esperanzas de los judíos de reconstruir en algún momento su lugar sagrado.

(Continúa abajo)

Manuscrito sobre papiro hallado en una cueva de Náhal Héver, en el Desierto de Judea, que fue utilizada por los rebeldes de Bar Kojba; quizá lo escribió él mismo. Los documentos descubiertos hasta la fecha, que están en hebreo y arameo, no hacen referencia a la guerra sino a asuntos administrativos y económicos (Museo Israel, Jerusalén)

Entonces surgió un jefe militar, Shimón bar Cosiba, quien logró reunir un ejército de 200.000 hombres; a diferencia de lo ocurrido 60 años antes, esta vez la revuelta tendría un comando unificado. Tras la partida del emperador estalló la rebelión, y desde el principio fue notablemente exitosa: los judíos destruyeron toda una legión romana, conquistaron Jerusalén y establecieron un nuevo gobierno independiente.

El líder espiritual de la insurrección fue un personaje central de la historia judía: Rabí Aquiba ben Yosef. Según la tradición, había sido un pastor analfabeto hasta los 40 años de edad, pero luego se convirtió en un respetado sabio que tenía miles de discípulos. Cuando conoció a Shimón Bar Cosiba, Aquiba quedó tan impresionado con su carisma y don de mando que se convenció de que se trataba nada menos que del mashíaj (mesías); comenzó a llamarlo Bar Kojba, “Hijo de la estrella”, por el versículo de Bamidbar (Números) 24:17: “De Jacob saldrá una estrella y en Israel surgirá un cetro”. Sin embargo, otros sabios estuvieron en desacuerdo con Aquiba y el propio Shimón no se asumió a sí mismo como mesías, tal como se infiere de los documentos y demás objetos que se han hallado de aquel período.

(Continúa abajo)

La costumbre de salir a los bosques con arcos y flechas en Lag Baomer, así como encender fogatas, surgió de que los romanos habían prohibido el estudio de la Torá; entonces los estudiantes salían de las ciudades simulando que iban a cazar, cuando en realidad se reunían para estudiar alrededor de fogatas

Bar Kojba adoptó el título de nasí (literalmente príncipe o máximo gobernante), mismo que en la actualidad recibe el presidente del Estado de Israel. Dando muestras de sus dotes de dirigente, tomó medidas para reorganizar el país (como se refleja en su correspondencia que ha llegado hasta nosotros), mientras se enfrentaba a nuevas huestes romanas enviadas a Judea. Según el historiador romano Dión Casio, la rebelión contó con el apoyo de judíos y no-judíos, incluyendo a los samaritanos, y “fue como si el mundo entero estuviera encendido”.

Es de imaginar la sorpresa de Adriano cuando se enteró de la revuelta. ¡Otra vez Judea! ¿No la había doblegado definitivamente Tito, en tiempos de sus abuelos? ¿No se había construido un monumento cerca del foro romano para celebrar su caída? ¿Por qué esa provincia seguía dando tantos problemas? Había que acabar con ella, esta vez de manera definitiva.

(Continúa abajo)

Monedas del gobierno de Bar Kojba, descubiertas en el año 2009 por una expedición arqueológica conjunta de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Bar Ilán. La de arriba a la derecha representa el Templo de Jerusalén, y entre sus columnas aparece el símbolo del Arca de la Alianza. Estas monedas fueron acuñadas sobre piezas romanas como la de abajo a la derecha, tanto en oro como en plata y bronce, y decían “Año 1 (o 2, o 3 según el caso) de la Redención de Israel”, “Por la Libertad de Jerusalén”, y “Nasí Shimón” en referencia a Bar Kojba (foto: phys.org )

Según fuentes contemporáneas, Adriano dispuso el envío a Judea de hasta 12 legiones (casi la mitad de las fuerzas imperiales), desde lugares tan lejanos como la provincia de Britania; el jefe militar de esta última, encargado de dirigir la ofensiva, fue el muy experimentado Julio Severo. Conociendo la determinación con que luchaban las fuerzas de Bar Kojba, él optó por una estrategia que había funcionado en otros lugares: en vez de un enfrentamiento directo, fue conquistando paulatinamente una pequeña ciudad tras otra, destruyendo los campos para que el hambre los venciera, hasta que, tras dos largos años de guerra, Jerusalén quedó rodeada.

Como la ciudad no tenía murallas defensivas, pues habían sido destruidas tras la revuelta del siglo anterior, Bar Kojba optó por retirarse a la cercana Beitar, donde resistió un tiempo hasta que murió en una feroz batalla final, a la que no sobrevivió ninguno de sus soldados; según la tradición, esto ocurrió el 9 de Av, misma fecha de la destrucción de los templos de Jerusalén, en el año 3895 del calendario de Hillel (135 de la era común).

Según escribió Dión Casio, los resultados del conflicto fueron terribles para Judea: se destruyeron 50 fuertes; 985 ciudades, aldeas y villas resultaron arrasadas, 580.000 judíos murieron directamente a causa de la guerra, “e innumerables más de hambre, por el fuego y por la espada. Casi todo el país de Judea fue asolado”. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos en tan gran cantidad que, según escribiría dos siglos más tarde el historiador cristiano Jerónimo, “un judío llegó a valer menos que un caballo”.

Adriano hizo que se pasaran arados por el lugar donde alguna vez se levantaban las edificaciones judías de Jerusalén, mandó a construir el templo a Júpiter, y llenó la ciudad –a la que cambió el nombre a Aelia Capitolina (el apellido de Adriano era Aelius)– con gentes de otros pueblos. La entrada quedó prohibida a los judíos bajo pena de muerte.

Pero también las huestes romanas sufrieron grandes pérdidas, al punto que cuando Adriano se presentó ante el Senado para ofrecer su parte de la victoria, omitió la frase tradicional con la que debía iniciarlo: “Yo y el ejército estamos bien”.

Los judíos habían sido un enemigo formidable para el imperio más poderoso del mundo antiguo, pero no volverían a empuñar las armas para defenderse como nación hasta 1800 años después. El filósofo Dagobert Runes lo puso en estos términos: “Ese fue el final de una nación que valoraba la libertad más que la vida misma”.

Flechas encontradas en una cueva del Desierto de Judea donde algunos luchadores judíos se refugiaron tras el final de la revuelta. Se hallaron esqueletos sin marcas de heridas, lo que implica que murieron de hambre (foto: The Jews in their Land)

El legado de Rabí Aquiba

Rabí Aquiba, quien “ungió” a Bar Kojba con su sobrenombre de “Hijo de la estrella”, ya había cumplido un importante papel político antes de la rebelión. Fue uno de los integrantes más destacados del Sanhedrín de Yavne. Según algunas referencias, entre los años 95 y 96 e.c. viajó a Roma junto a otros sabios como Rabán Gamliel, Rabí Eleazar Ben Azaria y Rabí Yoshúa, para solicitar al propio emperador Domiciano que anulara los decretos contra los judíos, pero sin éxito.

Según la tradición, la academia que Aquiba fundó en Bnei Brak (que actualmente sigue siendo un lugar de concentración de haredim y forma parte de la Tel Aviv metropolitana) contaba con 24.000 discípulos. Durante la época de la revuelta se desató una epidemia que diezmó a estos alumnos, pero la plaga cesó el día 33 del Omer o Lag Baomer (18 de Iyar). La fecha también está marcada por ser el aniversario de la muerte del discípulo más destacado de Rabí Aquiba, Rabí Shimón Bar Yojái, autor del Zohar. En Lag Baomer, miles de personas peregrinan al sepulcro de Bar Yojái en la localidad de Merón, en la Galilea.

Rabí Aquiba compiló y organizó la Ley Oral de su época en secciones y sub-secciones, sistema que continuaron Rabí Meir y su discípulo, Rabí Yehuda Ha-Nasí, quien lo utilizó al escribir la Mishná; los tratados de todo el Talmud siguen el mismo orden y jerarquía, por lo que se considera a Rabí Aquiba como el fundador del Judaísmo rabínico, es decir, el posterior a la época del Segundo Templo y hasta la actualidad.

Tras el fracaso de la rebelión de Bar Kojba, Rabí Aquiba fue capturado por los romanos, acusado de enseñar la Torá, y despellejado vivo en la ciudad de Cesárea. Se dice que sus últimas palabras fueron el Shemá Israel. Es considerado uno de los “diez mártires” del Judaísmo, a quienes se recuerda durante Yom Kipur.

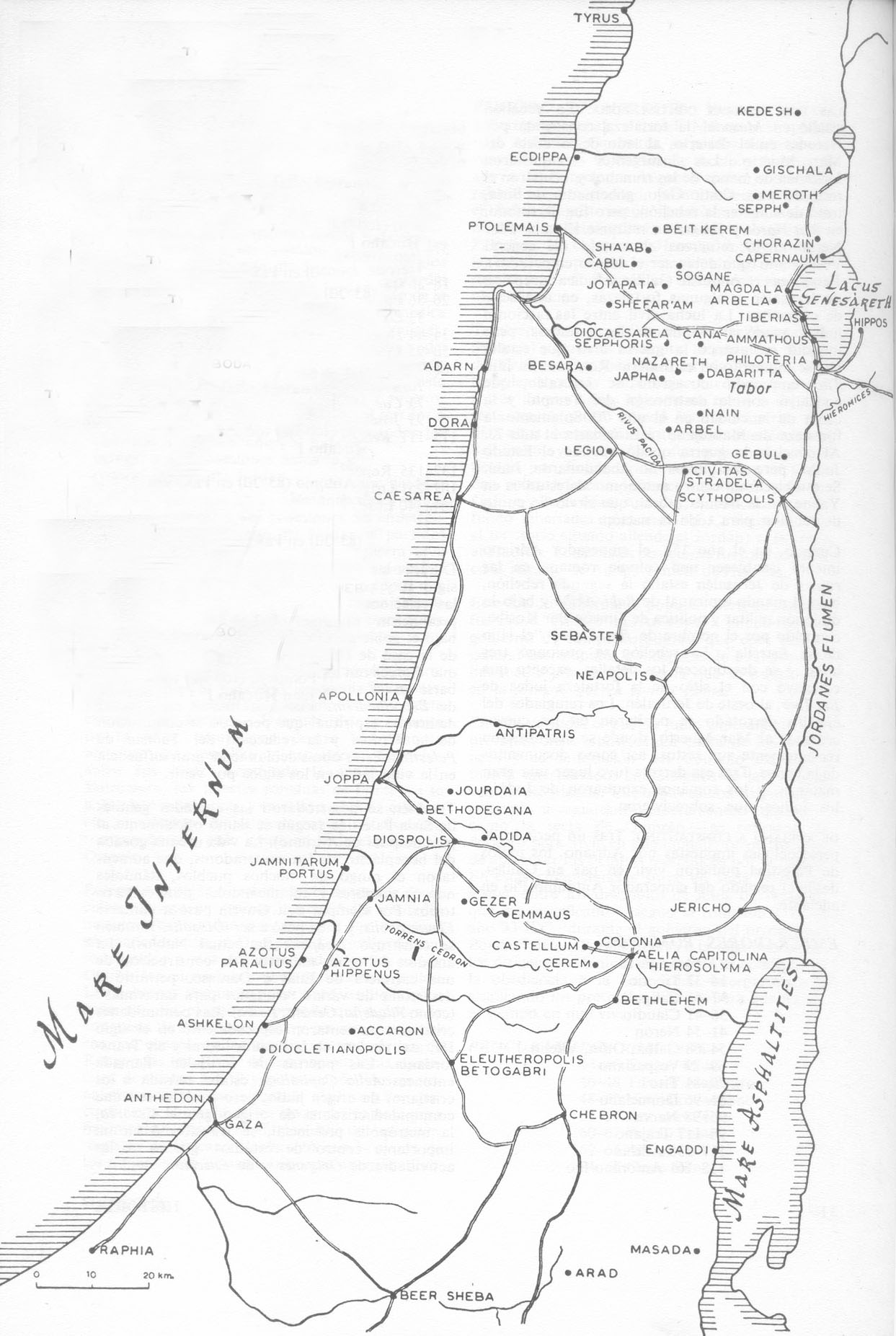

Mapa de la Judea romana tras la rebelión de Bar Kojba (siglos II a V e.c.). Los nombres de muchos de los centros poblados fueron romanizados, y la provincia recibió el nombre de “Siria Palestina” (fuente: Israel – Manual histórico y atlas de bolsillo)

Un pueblo se reinventa

A pesar de la magnitud de la masacre y la dispersión, por cuya causa los judíos dejaron de ser mayoría en lo que los romanos llamaron “Siria Palestina”, siguió habiendo comunidades judías en la región de Galilea; la prohibición de entrar en Jerusalén sería eventualmente levantada, por lo que mucho después, tanto los invasores musulmanes como los cruzados encontraron (y en ocasiones masacraron) comunidades judías en la ciudad.

Pero aunque nunca dejó de añorar y ansiar el retorno a Sión, a diferencia de otros pueblos desarraigados, el Judaísmo se adaptó para convertirse en una nación que podía renacer e incluso florecer en distintos lugares y circunstancias. Aquella academia de Yavne, sumada a la que dirigía el exilarca en Babilonia, se encargó de iniciar la monumental tarea de compilar y registrar el conocimiento y la legislación (Halajá) en la Mishná y la Guemará, para dar origen a las dos versiones del Talmud. La Torá y el Talmud eran todo lo que necesitaban los judíos para sembrar sus instituciones y reconstruir su civilización donde se les permitiera residir. El Judaísmo adquirió así la posibilidad de mantener su vigencia y fortaleza, mientras Roma y el imperio se convertían en ruinas polvorientas. El pueblo judío se trasformó, literalmente, en el “pueblo del libro”: tal es el secreto de su supervivencia, su posterior regeneración y el retorno a Éretz Israel.

FUENTES