Con un conversatorio cerró exposición «Israel, pasado y presente»

21 septiembre, 2018

Inaugurado primer tramo del tren expreso Jerusalén-Tel Aviv

27 septiembre, 2018

A la manera de Medio Oriente

Para un periodista uruguayo, una semana de inmersión en Israel da para maravillarse con los logros y reconocer los puntos en común. Pero nunca para terminar de racionalizar un conflicto en el que los protagonistas, de un lado y de otro, están convencidos de que solo ellos pueden entender lo que pasa

Martín Aguirre*

«Una nueva guerra en el Líbano está a la vuelta de la esquina». Casi tan fuerte como el fondo de la frase es el tono en el que la pronuncia el brigadier general Nitzan Nuriel, calvo, delgado, fibroso, con un dejo al hablar que hace recordar al sargento Hartman de la película Nacido para matar, de Stanley Kubrick. Desde los Altos del Golán, zona tomada por Israel a Siria durante la guerra de 1967 y desde donde se puede ver a simple vista el suelo de ese país sumido en el peor enfrentamiento civil de esta era, Nuriel delinea un mapa siempre a punto de volarse, un panorama perturbador del futuro cercano de Medio Oriente. Donde la guerra y la paz dependen más de equilibrios de fuerzas que de visiones humanistas. Y donde fronteras marcadas en el suelo parecen tan absurdas como las ideas preconcebidas con las que un uruguayo suele intentar entender Oriente Medio.

Claro que la geopolítica es una disciplina fascinante cuando se la analiza desde lo alto de una montaña, con un militar experto que hace filigranas sobre un mapa, y uno tiene la tentación de sentirse Napoleón. Pero la realidad de la guerra es mucho menos glamorosa cuando se ven cara a cara sus consecuencias.

Cerebros

A pocos metros de los Altos del Golán se encuentra el Centro Médico de Nahariya, un hospital supermoderno, erigido bajo tierra y el más cercano a la frontera caliente de Israel con Siria y el Líbano. Caminar por sus pasillos soterrados genera esa mezcla de admiración por la capacidad de inventiva del ser humano y de inquietud ante las razones de su existencia. Sobre todo cuando cada pocos metros se atraviesan las enormes puertas aisladas, diseñadas para sobrevivir a un ataque químico.

Allí trabaja el doctor Samuel Tobías, neurocirujano de origen mexicano. Con un aspecto de hippie playero buena onda (pelo atado en larga cola de caballo y cataratas de pulseras de colores en las muñecas), Tobías tiene uno de los trabajos más cruentos del mundo. Por estar próximo a la frontera con Siria, es allí donde recalan los heridos sin esperanza de la guerra civil que desangra al país. Tobías explica con pasmosa calma los estragos que las balas de alta potencia generan en los cráneos de sus pacientes, muchos de ellos niños, y cómo lo que en hospitales normales son tratamientos de último recurso, en Nahariya es pan de cada día.

Desfilan ante nosotros las imágenes de niños con el cráneo abierto como un melón, cerebros deformados por la inflamación, cuerpos mutilados de maneras inimaginables. «A veces nos llegan heridos a los que les han puesto un punto o dos en el cráneo para sostener el daño, y cuando vemos lo que hay debajo, es un desastre», cuenta Tobías. Lejos de la frialdad y distancia que muchas veces aplican los médicos para poder vivir en ambientes donde la muerte flota a cada hora, el mexicano es explícito en su dolor. «Hace ya años que recibimos a los despojos de esta guerra sangrienta, pero al mundo parece no importarle en lo más mínimo», señala.

Un niño sirio tratado por sus heridas de guerra en el Centro Médico de la Galilea Occidental, Nahariya, Israel (foto: Al Monitor)

No deja de sorprender cómo esos heridos del conflicto sirio terminan atendidos en un hospital israelí, países que están técnicamente en guerra. Según explica Tobías, a veces sus familiares los dejan en la frontera ante la imposibilidad de darles atención en su propio país. A veces los llevan soldados israelíes que operan de manera más o menos velada dentro de Siria. «Cuando pregunto de dónde traen a estos heridos, la respuesta es que no necesito esa información», dice. Su mayor dolor es no conocer el destino de la cantidad de gente a la que ha conseguido salvar en su hospital y que luego regresa a Siria, en muchos casos a seguir combatiendo.

En la otra punta de Israel, la guerra tampoco es un ejercicio teórico para Yael Raz-Lachiani. Yael vive en el kibutz Nájal Oz, el más cercano a la Franja de Gaza, uno de los dos sectores que componen los territorios palestinos, y dominada desde hace años por el grupo islamista Hamás. La cercanía es tan grande que a través de una serie de alambrados se ven a simple vista los edificios de Gaza. El sofisticado sistema de protección antiaéreo del que hace gala Israel no los protege por estar tan cerca, y cada vez que el conflicto se calienta los misiles llueven sobre las casas y cultivos del kibutz. En ese mismo lugar, en 2014, el niño de origen argentino Daniel Tragerman, de solo cuatro años, se sumó a la lista de víctimas de este conflicto al morir tras el estallido de un misil. El contraste entre las viviendas y el estilo de vida rural, occidental, «normal», que intenta llevar adelante la gente del kibutz, que podría pasar por cualquier chacra agrícola de Canelones, y el panorama de guerra abierta que deja ver el tanque israelí que descansa tras los alambrados, es reflejo de la complejidad que envuelve la vida en esta zona del mundo. Y lo difícil que es entender esta realidad para quien busca asimilarla a miles de kilómetros de distancia, intermediado por cables de noticias y «enviados especiales».

Ramala

Esa complejidad se potencia cuando uno se mueve desde las playas californianas de Tel Aviv —capital del mundo startup israelí, y donde el mayor riesgo para la vida parece ser esquivar las bicicletas eléctricas que circulan a velocidades imposibles— y atraviesa el check point para entrar en Cisjordania.

Los vehículos blindados, los fusiles de asalto, las caras serias y hasta las montañas de basura al costado de la ruta, dejan en evidencia que ingresamos a un mundo distinto. Aunque, contrario a la impresión que uno se hace viendo los informativos, la capital del mundo palestino, Ramala, está lejos de ser un despojo lleno de cráteres. Se trata de una ciudad densa, con edificios prolijos en cada manzana, algunos con toques de modernidad acristalada y, por lo que nos cuenta Amal, la traductora palestina, con una vida nocturna muy movida.

En Ramala viven unas 25 mil personas, entre ellas el doctor Khalil Shikaki, director del Centro Palestino de Investigaciones Políticas, quien con su inglés pulido en Columbia nos pinta un panorama sobre el «estado de ánimo en las calles palestinas».

Tras años de conflicto de baja intensidad con los israelíes, ese estado de ánimo no es muy entusiasta. Dos cosas marcan, según Shikaki, el ambiente actual: por un lado, un descrédito grande del propio liderazgo palestino, en el cual el quiebre entre la vieja dirigencia del grupo Fatah (nacionalista, no religioso, y visto como dominado por la corrupción, que controla Cisjordania), y Hamás (islamistas que niegan el derecho a Israel de existir, que controla Gaza) tiene agotada a la población local.

También pierde sustento la idea que ha sido eje de todos los intentos de paz: la existencia de dos Estados, uno judío y otro palestino, viviendo en paz uno junto a otro. Los jóvenes palestinos, seducidos por la prosperidad económica y las libertades sociales de Israel, empiezan a apoyar masivamente la eventualidad de un solo país, con igualdad de derechos y oportunidades para todos

En segundo lugar, un corte generacional drástico, donde los menores de 40 años tienen visiones políticas radicalmente distintas a las de sus mayores. Entre estas nuevas generaciones que se han formado bajo la influencia de los Acuerdos de Oslo, el camino de la paz pierde apoyo y crece en simpatía la posibilidad de la violencia para lograr objetivos políticos. También pierde sustento la idea que ha sido eje de todos los intentos de paz: la existencia de dos Estados, uno judío y otro palestino, viviendo en paz uno junto a otro. Los jóvenes palestinos, seducidos por la prosperidad económica y las libertades sociales de Israel, empiezan a apoyar masivamente la eventualidad de un solo país, con igualdad de derechos y oportunidades para todos.

Los problemas de esta «solución» quedan claros al hablar con Mohamed Darawshe, parte de ese 20% de árabes que son, también, ciudadanos israelíes.

Darawshe nos aclara que su familia tiene más de 20 generaciones viviendo en Galilea. Y mientras muerde una aceituna, nos pinta un panorama trágico deldestino de su comunidad en los primeros años de existencia del Estado de Israel. Su familia decidió no emigrar, como muchos palestinos que se convirtieron en refugiados tras la guerra declarada por los países árabes que no querían reconocer a Israel. Por eso son en cierta forma despreciados por sus hermanos árabes, a la vez que debieron vivir en un régimen militar israelí.

Explica, sin medias tintas, que durante décadas su gente vivió como ciudadanos de segunda. Algo que dio un giro cuando a principios del año 2000 se creó la Comisión Or, liderada por un juez de la Suprema Corte israelí, que denunció que la población árabe del país había sido víctima de discriminación inaceptable, y definió medidas para enfrentarla.

Si bien la situación actual sigue siendo compleja, Darawshe destaca que la integración a nivel universitario entre jóvenes judíos y árabes israelíes está generando nuevas dinámicas. Su hija, por ejemplo, trabaja hoy en una empresa de alta tecnología israelí. Cuando invitó sus compañeros judíos a cenar por primera vez, ellos le contaban que nunca habían ido a la casa de un árabe, por la sencilla razón de que no conocían a ninguno. Al consultar a Darawshe qué opinaría si su hija el día de mañana le dijera que se quiere casar con un judío, respiró hondo y contó que «por suerte» su hija se casaba en una semana con un joven árabe. Relajo pero con orden, parece ser la consigna.

Jerusalén

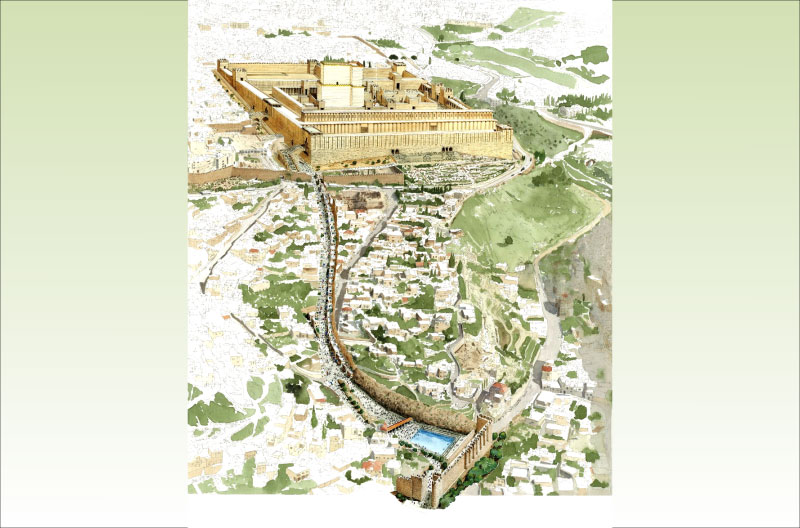

Nada prepara al viajero para el impacto que representa llegar a Jerusalén. Cada calle, cada piedra, trae referencias emocionales incluso para alguien habitualmente inmune a las pasiones religiosas. La ciudad que es santa para las tres principales religiones del mundo vapulea en pocos minutos los aires de

indiferencia snob del periodista. Y también deja a las claras toda la multitud de aristas que hace que el conflicto sea tan difícil de entender, no ya de resolver.

Caminando por la ciudad antigua se cruza uno con grupos de judíos ortodoxos coexistiendo con árabes que venden camisetas de “Palestina libre”, monjes cristianos armenios, curas católicos, peregrinos de los rincones más diversos.

Contrario a lo que uno imaginaría, no se siente tensión. Es más, el cruce de los rayos X para ingresar a la explanada donde está el Muro de los Lamentos y el acceso a la Mezquita de la Cúpula Dorada, es bastante más amigable que el de cualquier aeropuerto occidental.

Acceso a la explanada del Kótel (“Muro de los Lamentos”), Jerusalén, Israel (foto: El País / Montevideo)

Sin embargo, toda la virulencia que anida en el alma de una región que lleva siglos, bah, milenios, de guerra casi constante, se expresa en las reuniones consecutivas que tenemos con los dos representantes de las partes en conflicto.Primero, con la diputada Sharren Haskel del Likud, partido del premier Benjamín Netanyahu. Tiene 34 años, nació en Canadá y tuvo experiencia militar durante la Segunda Intifada, algo que según su perfil de Wikipedia «ayudó a moldear su ideología». Al escucharla da la sensación de que la moldeó en mármol. Undiscurso implacable, sin fisuras, en el que Israel es y será el Estado de los judíos, los palestinos han recibido demasiado y nunca han tenido voluntad de diálogo, y la fuerza militar será la carta final de cualquier «solución». «Usted no puede entender este problema porque no es de Medio Oriente y no sabe la forma en la que se hacen las cosas acá», es la respuesta a cualquier pregunta que cuestione su discurso.

Luego con Elías Zaniniri, periodista y asesor de la OLP. Su argumento es igual de pasional, igual de implacable. El gobierno israelí no quiere la paz, Estados Unidos ha dejado de ser un socio creíble, es necesaria la intervención de la comunidad internacional, los palestinos son las pobres víctimas de una confabulación global. Asombrosamente, o no tanto, la respuesta ante preguntas obvias como por qué no acordaron con las propuestas de gobiernos israelíes previos que buscaron la paz de buena fe, por qué el liderazgo palestino luce tan dividido y frágil, por qué es tan difícil poner fin a un conflicto que desangra a ambas comunidades desde hace medio siglo, es: «Usted no entiende cómo funcionan las cosas en Medio Oriente».

Al final, no queda más remedio que aceptar la realidad. Aterrizar como paracaidista en la cuna de la civilización, y pretender aplicar criterios lógicos occidentales a un conflicto que hunde sus raíces en la historia más profunda de la humanidad, no deja de ser un acto de soberbia. Y eso a pesar de que el

argumento excepcionalista que usan los protagonistas para justificar abstraerse de toda lógica racional parece un tanto rebuscado. Por lo visto habrá quecompadecer a periodistas, analistas, y hasta a las comunidades judías y palestinas que viven fuera de la región y que intentan explicarnos por qué se siguen matando en Medio Oriente. Porque hay algo fuera de discusión: la paz, en esta tierra de fe y pasiones desatadas, es tan solo un sueño efímero destinado a durar lo que duren los frágiles equilibrios que la justifiquen. Por un rato.

El verdadero conflicto de fondo

«El problema de fondo es Irán», explica desde el aire el brigadier general israelí Nitzan Nuriel. «Este no es un conflicto religioso, ni es un conflicto por tierras. Es mucho más complejo que todo eso». El periodista se rasca un poco la cabeza, pero lo que llega a entender es algo más o menos así: mucho más profundo y ancestral que el choque entre árabes y judíos en Medio Oriente es el conflicto entre chiitas y sunitas. Desde hace años, los chiitas —cuyo líder natural es Irán— vienen operando para ganar influencia en la región. Su táctica sería aprovechar (cuando no fomentar) la inestabilidad de los países sunitas, desarrollar milicias afines y poco a poco condicionar a los gobiernos de forma tal de convertirlos en aliados o neutralizarlos como rivales.

De una u otra forma eso ha ido ocurriendo en Iraq, gracias a la invasión miope de EE. UU. en Siria, en el Líbano, y hoy en día la lucha en Yemen. A tal punto llega ese conflicto sectario, originado en la turbulenta sucesión del profeta Mahoma, que existe hoy un diálogo bastante fluido entre Arabia Saudita e Israel, países que técnicamente estuvieron en guerra en 1948 y 1973 y que aún no tienen relaciones diplomáticas. En el complicado tablero de Medio Oriente, elenemigo de mi enemigo es mi amigo. Y el monarca saudí, Mohamed Bin Salman, nuevo rockstar de la región con su plan de reformas sociales, se ha mostrado tan amable con Israel como frío con los palestinos.

De acuerdo con la explicación general, este nexo es lo que potencia la decisión de Israel de arremeter contra un enemigo histórico: las milicias de Hezbolá que, apoyadas por Irán, son un poder fáctico que contribuye a la desestabilización del Líbano, y desde donde apuntan más de 100 mil misiles hacia tierra israelí. Una amenaza que el Estado judío no puede permitir, y que a la primera excusa piensa erradicar ahora que Siria parece más estable, y que cuenta con el apoyo más o menos explícito de Arabia, Egipto y Jordania.