PÉSAJ 5777: la festividad de la fe

7 abril, 2017

Leer para creer

28 abril, 2017YOM HAATZMAUT 5777 / 2017

Las épocas de Israel

Mientras se celebran los 69 años del Estado de Israel, podemos adquirir mayor perspectiva histórica al recordar las épocas anteriores en que los judíos vivieron como mayoría en su tierra ancestral. Cada una de estas etapas tuvo características y circunstancias históricas distintas; el Israel moderno y definitivo de hoy es, en buena parte, producto de aquellas experiencias

Sami Rozenbaum

1

La teocracia de los Jueces (siglos XIII a XI a.e.c.)

Tras la conquista de Canaán y el sojuzgamiento de los pueblos que allí habitaban, las doce tribus israelitas se distribuyeron el territorio de Éretz Israel; las de Rubén, Gad, y parte de Menashé se ubicaron al este del río Jordán, en lo que hoy es Jordania.

El sistema político hebreo era muy distinto al usual en aquella época: en lugar de concentrar el poder en un monarca, cada tribu era relativamente independiente y solo la fe monoteísta las mantenía como parte de una misma nación; es decir, se trataba de una confederación teocrática.

A pesar de haber logrado establecerse en la “Tierra Prometida”, en este período fueron frecuentes los enfrentamientos con los pueblos limítrofes y con los propios cananeos, que se reorganizaron en la región de Jatzor, en la actual Galilea; en momentos de crisis como estos surgían figuras unificadoras e inspiradoras, los llamados “jueces”, que a veces eran una mezcla entre profetas y dirigentes políticos.

El más poderoso de los enemigos de los hebreos en este período fueron los “pueblos del mar” que llegaron de las islas griegas: los filisteos. Además de una poderosa organización militar, los filisteos disponían de una ventaja tecnológica: empleaban armas de hierro mientras los israelitas aún estaban en la Edad del Bronce. Esto les permitió ir avanzando desde la costa (Gaza) y conquistar buena parte del territorio de Israel; incluso se apoderaron de lo más importante para los israelitas: el Arca de la Alianza, símbolo de la unidad religioso-nacional de las tribus. Entonces surgió el último y más importante de los jueces, Samuel, quien además fue un destacado líder militar que dirigió la recuperación de los territorios y ciudades perdidas a manos de los filisteos, insuflando nueva vida a la nación.

Restos arqueológicos de Gat, una de las cinco ciudades-estado filisteas, en el actual Parque Nacional de Tel Zafit, ubicado entre Jerusalén y Ashkelón. Gat aparece mencionada varias veces en la Biblia y en documentos egipcios (foto: Wikimedia Commons)

2

La monarquía unificada (años 1030 a 922 a.e.c.)

Superado el peligro existencial, y temiendo que tras la desaparición física de Samuel los filisteos u otros pueblos los volvieran a amenazar, los líderes de las tribus exigieron al profeta que designara como sucesor a un rey, “igual que todos los demás pueblos”. Tras un rechazo inicial (pues en su opinión el único rey de Israel debía ser YHVH, Dios), Samuel cedió y ungió a Saúl, de la tribu de Benjamín, en el año 1030 a.e.c. Este fue el inicio de la unificación política de los israelitas.

La época de Saúl fue de incesantes batallas contra los filisteos (que fueron derrotados definitivamente), los amonitas, los amalequitas y otras naciones vecinas. Esta situación continuó bajo el reinado de su sucesor, David, quien no solo rechazó las invasiones sino que amplió la extensión del reino, ganando territorios de los actuales Líbano y Siria. En el año 1005 a.e.c. David conquistó una ciudad jebusea a la que designó como capital, debido a su ubicación estratégica: Jerusalén. David también destacó como músico y poeta; escribió los Salmos, que formarían parte de la Biblia.

Salomón, uno de los hijos de David, heredó un reino militarmente poderoso y se dedicó a reforzarlo aún más, al tiempo que desarrollaba una hábil actividad diplomática que logró que Israel estuviera en paz con sus vecinos; por ejemplo, entre sus cientos de esposas se contaba una hija del faraón de Egipto y mujeres de otros pueblos. También mantuvo relaciones amistosas con los fenicios.

Salomón dividió el país en regiones administrativas que no tenían necesariamente relación con los límites tribales, con el fin de consolidar la unificación política. Su mayor logro fue la construcción del Templo de Jerusalén, que era el centro religioso y símbolo político de la unidad de Israel. También llenó las principales ciudades de edificaciones majestuosas, gracias a la riqueza que el comercio internacional otorgó al país. Israel fue en esa época el mayor poder del Mediterráneo oriental.

Salomón era respetado por su sabiduría, y dejó como legado los libros bíblicos Mishléi (Proverbios), Cohélet (Eclesiastés) y Shir Hashirim (Cantar de los Cantares), además de otros que se han perdido.

Sin embargo, con el paso del tiempo los enormes gastos del gobierno, y sobre todo la opulencia de la corte real, requirieron aplicar crecientes impuestos e incluso trabajos forzados, lo cual generó gran malestar entre la población; hacia el final de su reinado surgió una rebelión, lo que prefiguró la fragmentación del país que se produciría después de su muerte.

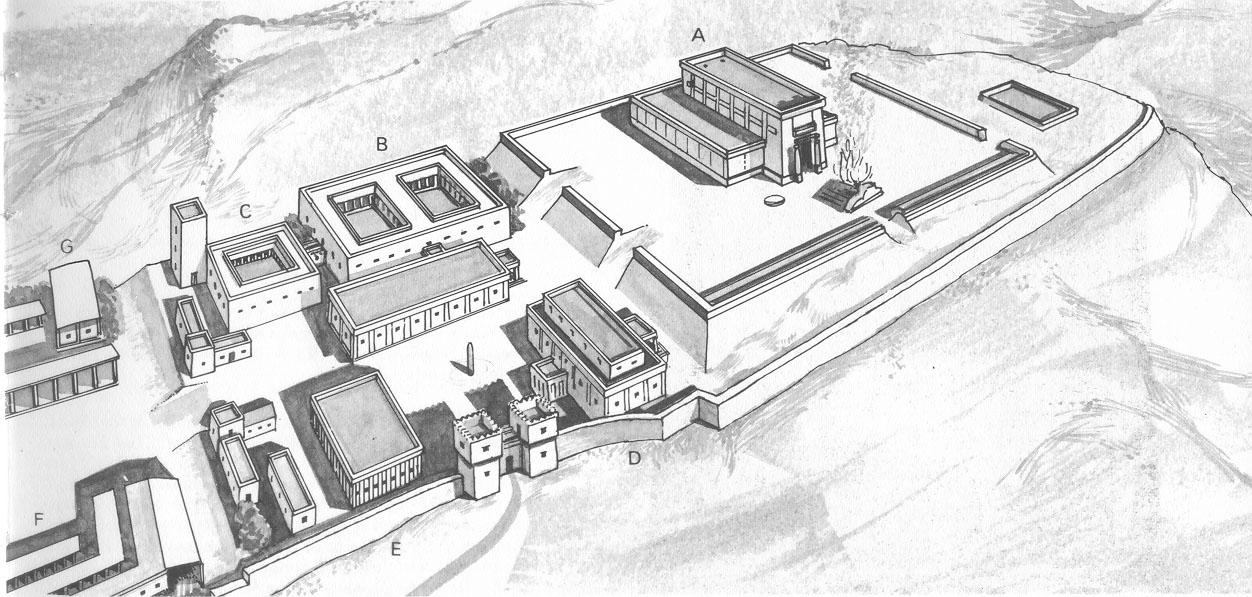

Reconstrucción del Templo de Salomón o Primer Templo, según las descripciones bíblicas y hallazgos arqueológicos (Julius Rothschild)

3

Los dos reinos hebreos (922 a 586 a.e.c.)

El sucesor de Salomón fue su hijo Rejoboam I, pero las tribus del norte, encabezadas por el rebelde Jeroboam, proclamaron la secesión. Así, a partir de ese momento no habría uno sino dos reinos hebreos: Israel al norte, con la mayor parte del territorio y población, y Yehudá (Judea) al sur. La separación fue tan completa que Jeroboam prohibió las peregrinaciones a Jerusalén, y los reinos mantuvieron una relación hostil durante muchos años.

Israel padeció varios períodos de inestabilidad, sobre todo por las luchas entre quienes aspiraban al trono; así, durante sus dos siglos de existencia contó con nueve dinastías. La más destacada fue la de Omri, quien estableció su capital en una nueva y suntuosa ciudad, Samaria, caracterizada por sus ricas decoraciones de marfil.

En este período las relaciones entre Israel y Judea mejoraron notablemente, pero los israelitas cayeron frecuentemente bajo la influencia de las culturas politeístas cercanas. Además, Israel sostuvo varias guerras; Moab, en la actual Jordania, trató de independizarse tras la muerte del rey Ahav (mediados del siglo –IX), conflicto que no solo se menciona en la Biblia sino también en la Estela del rey moabita Mesha, que reposa en el Museo del Louvre. Israel también se enfrentó a los arameos de la actual Siria; tanto en estas guerras como con las que tuvieron lugar contra Moab, Israel y Judea fueron aliados.

El reino de Israel se debilitó progresivamente debido a los permanentes conflictos externos e internos, y el peligro del creciente imperio asirio se cernía sobre él. En el año 734 a.e.c., el emperador asirio Tiglatpileser III conquistó varias ciudades israelitas y llevó a sus habitantes al cautiverio; finalmente, en el -722, Sargón II destruyó Israel y arrasó la ciudad de Samaria.

Judea era más pequeña y menos poderosa que Israel, pero mantuvo una única dinastía, la de David. Poco después de la secesión de Israel, buena parte de Judea fue conquistada por el faraón egipcio Shishak, a quien el rey Jeroboam debió pagar fuertes tributos. Más adelante, Judea también sería invadida y tendría que rendir pleitesía (y entregar riquezas) al rey Hazael de Damasco. Los propios israelitas atacaron en una ocasión a Judea, saqueando Jerusalén y llevándose como prisionero al rey Amazías. Finalmente, tras la caída de Israel, el rey judío Ahaz prefirió que Judea se convirtiera en una provincia vasalla del imperio asirio.

Aparte de estas catástrofes políticas, Judea también padeció la influencia siempre presente de las culturas politeístas (como los cultos de Baal y Moloch), que debilitaron su estabilidad religiosa.

El statu quo con Asiria se mantuvo durante un siglo, hasta que ese imperio cayó ante Babilonia. El emperador Nabucodonosor comenzó a invadir Judea en el año 598 a.e.c., sometiéndola a su control político; finalmente, a raíz de la rebelión del rey Zedkiyahu (Sedecías), los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron y saquearon Jerusalén, destruyeron el Templo y deportaron a buena parte de su población hacia Babilonia. Comenzaba así la primera diáspora.

Israel y Judea en el siglo X a.e.c. Amón, Moab y Edom eran naciones vasallas de los reinos hebreos, pero eventualmente lograron independizarse aprovechando su progresivo debilitamiento (mapa: Wikimedia Commons)

4

La Judea sometida (586-165 a.e.c.)

Babilonia cayó décadas más tarde ante el empuje de otro imperio, Persia. Una vez logrado el triunfo, el emperador persa Ciro dispuso que las naciones que habían sido deportadas por los babilonios podían regresar a sus antiguos territorios.

Según las crónicas de la época, el retorno a Judea, iniciado hacia el año -540, fue lento; al principio emigraron allí solo unos 50.000 judíos, que contaron con el apoyo económico de los que ya se consideraban persas y no estaban dispuestos a hacer aliá (algo similar a lo que ocurriría 2500 años después). Tuvieron que pasar varias décadas para que la población de Judea se incrementara, y Jerusalén y el Templo fueran reconstruidos. Judea se constituyó como una teocracia autónoma dentro del imperio persa, en la que el sumo sacerdote era la mayor autoridad.

Entonces la historia siguió su curso, y Persia cayó ante el empuje de Alejandro Magno. Tras la temprana muerte del conquistador, su enorme imperio helenístico se fracturó, aunque los fragmentos que lo reemplazaron siguieron formando parte de un mundo helenizado; Judea quedó inicialmente sometida al imperio tolomeo (egipcio), y luego al seléucida (sirio).

Los tolomeos y los seléucidas fueron tan tolerantes como los persas, por lo que Judea pudo seguir manejando sin trabas sus asuntos religiosos y civiles; a la vez, los judíos absorbieron la sofisticada y cosmopolita cultura helenística, con su filosofía, arquitectura, vestimenta, juegos atléticos y hasta en sus nombres. Se generalizó el uso del idioma griego; las grandes comunidades judías que quedaban en la antigua Babilonia, así como las de Egipto (sobre todo Alejandría), ya no hablaban hebreo.

La helenización produjo fracturas en la sociedad judía; los llamados jasidim, que defendían la tradición, se opusieron a la élite favorecida por el imperio. La situación llegó al límite cuando un nuevo rey seléucida, Antíoco IV, intentó completar la helenización de sus dominios, incluyendo la religión. En el año -168 levantó un altar al dios Zeus dentro del Templo de Jerusalén, lo que desató la rebelión de la familia hasmonea, liderada por el sacerdote Matitiahu y sus hijos, los macabim (macabeos). Tras una lucha de varios años, estos lograron vencer a las fuerzas helénicas y recuperar la plena soberanía judía, perdida cuatro siglos antes.

Cilindro con escritura cuneiforme del emperador Ciro de Persia, que registra las medidas que él adoptó hacia las naciones que habían sido exiliadas por los babilonios: “Retorné a esas ciudades sagradas, al otro lado del Tigris, los santuarios que habían sido ruinas durante mucho tiempo, las imágenes que acostumbraban a vivir allí, y les establecí santuarios permanentes. También reuní a todos sus antiguos habitantes y los retorné a sus moradas” (Museo Británico, Londres)

5

El reino hasmoneo (165-63 a.e.c.)

La Judea independiente debió seguir luchando durante varias décadas contra los seléucidas para mantener su soberanía; todos los hijos de Matitiahu perdieron sucesivamente la vida en este proceso. Luego, sus descendientes establecieron una nueva dinastía, la hasmonea, que duró un siglo.*

La máxima autoridad concentraba el poder civil y religioso: eran a la vez reyes y sumos sacerdotes. Un consejo supremo de 71 sabios, el Sanhedrín, asesoraba al monarca.

Este período se caracterizó por la inestabilidad y las luchas intestinas por el poder. El primero de los monarcas hasmoneos, Yojanán Hircano (paradójicamente, los judíos seguían utilizando nombres griegos), padeció una nueva invasión seléucida, dirigida por el rey Antíoco VII, y debió someterse a sus condiciones; pero posteriormente, aprovechando conflictos internos en Siria, contraatacó y con el tiempo logró no solo vencer, sino expandir los límites de Judea a los que había tenido el reino de David y Salomón muchos siglos antes; incluso convirtió a la fuerza al Judaísmo a las poblaciones paganas que conquistó. Sin embargo, la sociedad judía permanecía dividida entre los asimilados al helenismo (tzedukim, conocidos en español como saduceos) y los conservadores (perushim, fariseos).

Tras la muerte de Yojanán Hircano lo sucedió su hijo Yehudá Aristóbulo, quien murió apenas un año después; su hermano, Alexander Yanái (Alejandro Janeo), se casó con la viuda, Shlomzión Alexandra (Salomé Alejandra), como era la costumbre. Alexander Yanái hizo la guerra para seguir expandiendo el reino judío, pero fue un tirano que sometió con crueldad una rebelión interna encabezada por los fariseos. Cuando falleció, en el año -76, Shlomzión Alexandra se convirtió en reina de Judea.

Los nueve años del reinado de Shlomzión Alexandra fueron de paz y prosperidad, y estableció relaciones amistosas con el nuevo gran poder, Roma; sin embargo, tras su muerte sus hijos Hircano y Aristóbulo se disputaron el trono, desatando una guerra civil. Como el conflicto se extendía sin resolverse, los hermanos no tuvieron mejor idea que solicitar al general romano Pompeyo, quien acababa de conquistar Siria, que mediara en el conflicto. Pompeyo simplemente invadió Judea, la convirtió en provincia romana, hizo prisionero a Aristóbulo, y designó a Hircano como sumo sacerdote sometido al tutelaje romano.

*Ver nuestro dossier “Después de Janucá: la tensión entre Judaísmo y helenismo”, en NMI Nº 1816 (archivo.nmidigital.com, pulsando “Ediciones anteriores”).

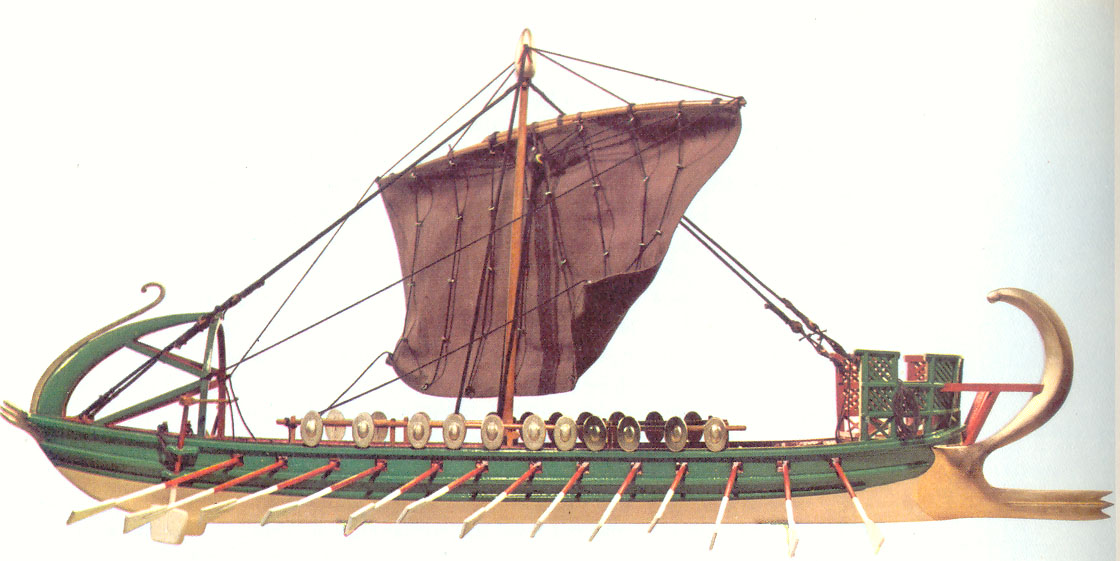

Modelo de un barco de guerra judío del período hasmoneo, basado en pinturas halladas en catacumbas de ese período en Jerusalén (Museo Marítimo de Haifa)

6

La Judea romana (63 a.e.c. a 135 e.c.)

Así se iniciaba un período tormentoso. Judea fue gobernada en distintos momentos por figuras locales títeres del imperio, o directamente por procuradores romanos; administrativamente, era un territorio perteneciente al proconsulado de Siria.

Entre los años 37 y 4 a.e.c., el rey de Judea designado por Roma fue Herodes, judío de origen idumeo (de Edom). Este se ganó la confianza del imperio, y logró que le aprobaran anexar a Judea territorios circundantes como Galilea, Samaria y la propia Idumea. Herodes también llevó a cabo una política de grandes construcciones, entre las que destacó la suntuosa ampliación del Templo de Jerusalén, además de fundar nuevas ciudades como Cesarea, Sebastia (la antigua Samaria), y sorprendentes obras de ingeniería en medio del desierto como el Herodión y Masada. Judea se llenó de edificios y teatros de arquitectura romana, algunos de los cuales sobreviven. Sin embargo, Herodes fue una figura ampliamente detestada por representar el dominio extranjero. Su reinado inició una dinastía familiar, los herodianos.

Internamente, además de los grupos saduceos y fariseos, existió en esa época la secta de los esenios, que vivían en extremo ascetismo y trataban de aislarse de los conflictos políticos. Se les atribuyen los manuscritos del Mar Muerto, hallados a mediados del siglo XX en las cuevas de Qumrán, en el desierto de Judea.

Roma solía imponer su cultura a las provincias que conquistaba, asimilando a la vez los dioses de esas provincias en su religión oficial; pero en el caso de los judíos, con su credo –tan extraño para los romanos– que adoraba a una sola deidad invisible y con normas morales tan estrictas, no había asimilación posible.

La peor época del control romano de Judea llegaría con el gobierno directo por parte de procuradores, cada uno de los cuales era más corrupto y mostraba mayor desprecio hacia la población local que el anterior. Finalmente, en el año 66 de la era común estalló una rebelión. Los resultados eran previsibles: en el año 70 Jerusalén y el Templo fueron destruidos por las poderosas legiones imperiales. Tres años después finalizó, con un suicidio colectivo, la resistencia simbólica de la fortaleza de Masada. En el siglo siguiente (año 135) fue aplastada la revuelta de Bar Kojba, tras la cual los romanos expulsaron a casi todos los judíos remanentes y le cambiaron el nombre a Judea, denominándola “Palestina” (tierra de los filisteos), con el fin de borrar incluso el recuerdo de los judíos.

La historia de este período se conoce gracias a los libros que escribió un general judío, Yosef ben Matitiahu, quien traicionó a su nación a favor de Roma y luego adoptó el nombre de Flavio Josefo.

Los romanos estaban tan orgullosos de haber logrado vencer a la rebelde Judea, que acuñaron monedas conmemorativas (la famosa Judaea Capta). En la ciudad de Roma se construyó un arco en honor al comandante militar Tito, hijo del emperador Vespasiano y quien más tarde sería también emperador. Este monumento fue el primer “arco de triunfo” e inspiró todos los construidos posteriormente; sus relieves representan el desfile triunfal de las tropas romanas en Jerusalén y el saqueo del Templo, aunque según algunas fuentes Tito había ordenado a sus huestes que no lo destruyeran (foto: viajararoma.com)

7

El Estado de Israel (1948)

En un caso único de resurrección nacional, medio siglo de esfuerzos conjuntos entre el movimiento sionista, millares de inmigrantes pioneros y el apoyo de las masas judías de todo el mundo lograron recuperar la soberanía del pueblo judío en su tierra histórica. Exactamente 1878 años después de la destrucción de Jerusalén, y 1813 años tras de la derrota de Bar Kojba, se declaró la independencia del Estado de Israel.

La primera labor del pequeño país fue absorber una enorme inmigración de descendientes de Am Israel dispersos por los cinco continentes, la mayor parte de ellos sobrevivientes de la Shoá y refugiados del mundo musulmán; estos inmigrantes fueron una muestra representativa de todas las etnias y culturas, que se han amalgamado para crear una sociedad que sintetiza lo mejor de Oriente y Occidente, norte y sur. Se trata del único Estado donde se practica la misma fe, se habla la misma lengua, tiene la misma capital e incluso se emplea la misma moneda que hace tres mil años.

Israel es una república democrática, de régimen parlamentario, que mantiene cordiales relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo y constituye un oasis de libertad en la atormentada región del Medio Oriente.

Durante los dieciocho largos siglos de la segunda diáspora, los judíos fueron generalmente estigmatizados y perseguidos; paradójicamente, en ese lapso aparecieron dos grandes religiones monoteístas surgidas del tronco judío: el Cristianismo y el Islam. En Israel ambos cultos están presentes, y sus practicantes gozan de plenos derechos como ciudadanos.

El Estado judío sufrió cuatro guerras a causa del ataque de países vecinos, incluyendo la que debió librar para garantizar su propia independencia. Pero gracias a su desarrollo económico y tecnológico ha alcanzado un poderío que jamás soñaron los países hebreos soberanos del pasado, al punto que hoy en día, para cualquier nación que se propusiera invadirlo o destruirlo –ya sea con armamento convencional o no convencional–, ello significaría una catástrofe para ella misma cuyo precio no podría pagar.

En poco menos de siete décadas la población de Israel se multiplicó casi por diez, al pasar de 878.000 a 8,6 millones de habitantes, una cantidad que nunca tuvieron los reinos hebreos. En el año 2007 se superó un hito destacado, cuando la población judía de Israel se convirtió en la más grande del mundo al superar a la de Estados Unidos. En la década de 2020 se cumplirá otro objetivo central del movimiento sionista: más de la mitad de los judíos del mundo, es decir la mayoría, vivirán en Israel.

Pero el mayor orgullo que representa el Estado de Israel para sus habitantes y para todos los judíos es su prosperidad y su alto nivel educativo y tecnológico, que despiertan la admiración del resto del mundo y le permiten ofrecer un alto nivel de vida a quienes lo habitan.

Uno de los edificios de la Universidad Ben Gurión del Néguev, ubicada en la bíblica Beersheva. Esta es una de las instituciones educativas de alto nivel en las que florece la fuerza creativa de Israel (foto: wordfromjerusalem.com)

Encendido de las velas de Janucá en el Kótel (muro occidental del Templo de Jerusalén), a pocos metros de donde los macabeos encendieron la menorá tras derrotar al imperio seléucida. Esta imagen simboliza, como pocas, la restauración histórica que representa el Estado judío (foto: Keren Hayesod)

Las abundantes grúas de construcción muestran la pujanza de la vibrante Tel Aviv, centro comercial y financiero de Israel. Hace un siglo solo había dunas de arena en lo que se ha convertido en una de las principales metrópolis del Mediterráneo (foto: peri.co.il)

El famoso santuario Bahai de Haifa es el centro mundial de esa fe surgida del Islam, reflejando la diversidad y apertura de la sociedad israelí (foto: taringa.com)

Degania Alef, el primer kibutz (granja colectiva), fue fundado en 1909. Su aspecto actual constituye un reflejo del desarrollo socioeconómico de Israel; actualmente es, además, una atracción turística (foto: tripadvisor.com)

FUENTES